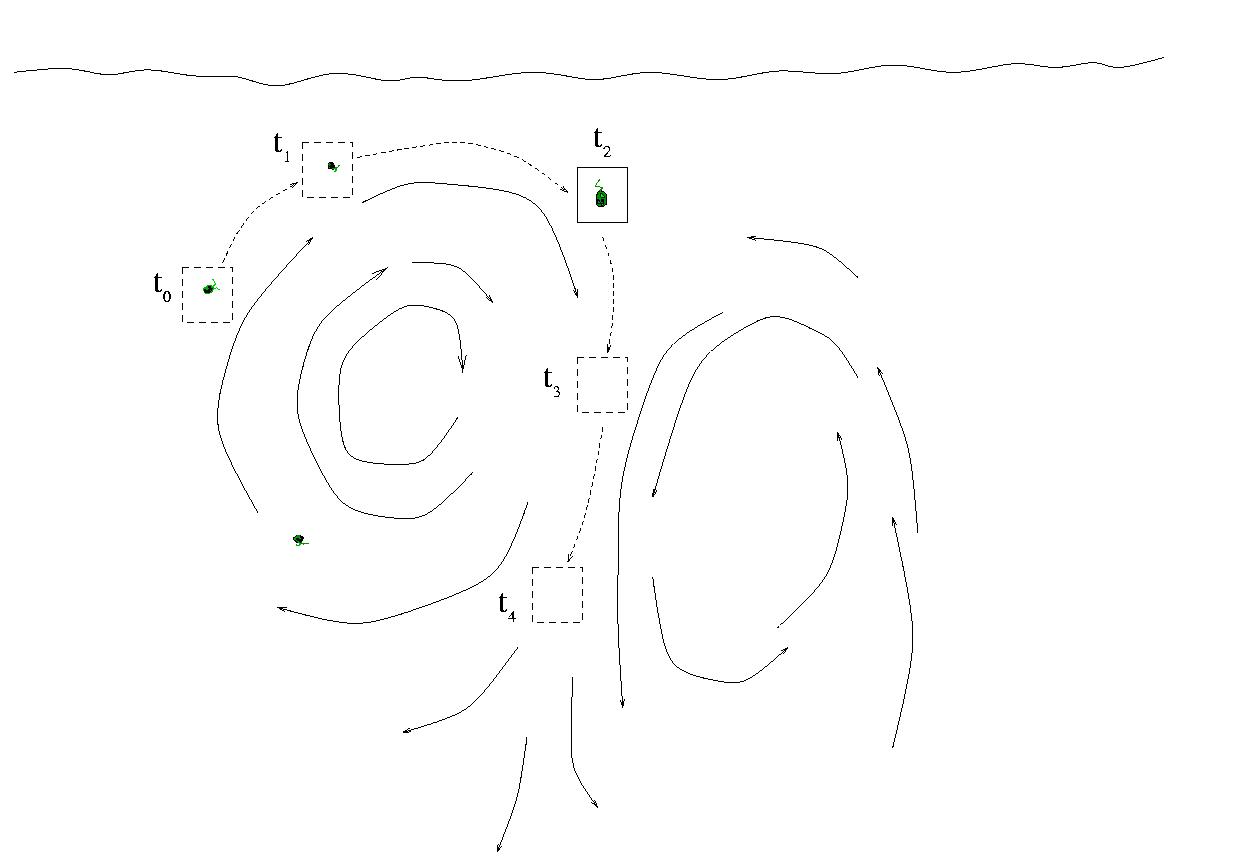

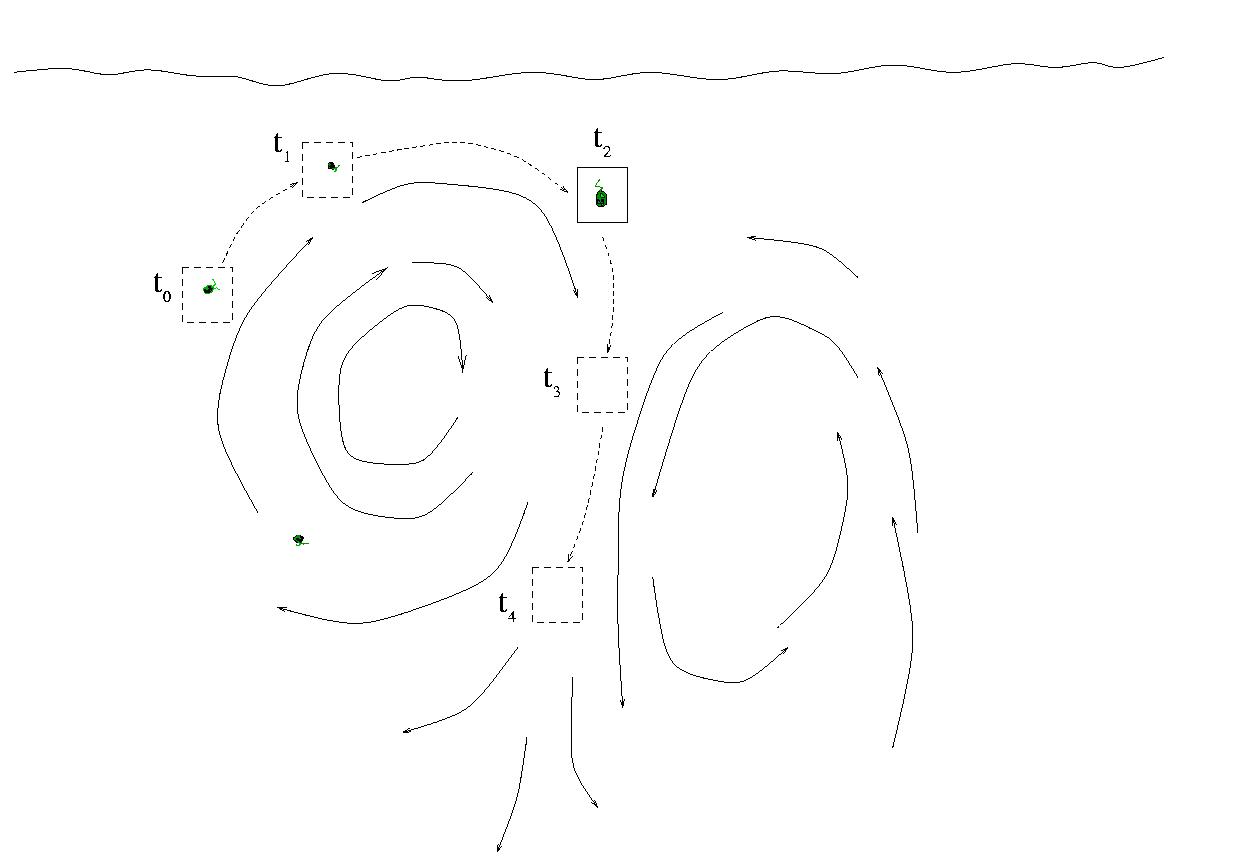

Figure 1. Schéma caricatural des trajectoires des cellules dans

une zone de front.

HYDROBIO

Couplage de modèles hydrodynamiques et biologiques

pour simuler l'environnement du plancton marin

|

|

|

Dans le cadre du projet SEMPO, nous développons

un simulateur d'environnement marin expérimental piloté par

ordinateurs pour reproduire la croissance du plancton dans le milieu marin.

Il est alors nécessaire de coupler des modèles hydrodynamiques

(phénomènes d'advection et de diffusion des nutriments et

des cellules) à des modèles biologiques (comment le plancton

absorbe et utilise ce nutriment) afin de calculer les concentrations en

sels nutritifs rencontrés par le plancton. L'objet de cette action

COLOR est de proposer un tel couplage, en profitant de notre expertise

du coté modélisation et biologie, et en développant

notre collaboration avec le COM de Marseille qui possède l'expertise

sur la modélisation hydrodynamique.

UMR CNRS 6535, LOB (Laboratoire d'Océanographie et Biogéochimie, Marseille)

L'évaluation de la production primaire océanique, ou quantité de matière produite par l'activité photosynthétique des algues planctoniques est un enjeu majeur de la recherche océanographique contemporaine (Falkowski et al. 1998), fortement motivé par les problématiques liées à l'effet de serre. Actuellement, les estimations de la quantité de carbone (essentiellement sous forme de CO2) absorbée par le phytoplancton à l'échelle planétaire se font en utilisant l'estimation de la Chlorophylle de surface fournit par les mesures satellitaires. Cette approche est purement statique et ne tient absolument pas compte de la dynamique des organismes planctoniques. Il existe une seconde approche, pour estimer les flux de carbone à plus petite échelle qui s'appuie sur des modèles hydrodynamiques pour calculer la circulation dans les océans ainsi que les conditions physico-chimiques associées (température, salinité, pH, etc). L'activité biologique est alors estimée à l'aide de modèles qui associent une production à des conditions d'insolation et de sels nutritifs. L'essor considérable des moyens de calcul va bientôt permettre d'estimer plus finement les flux de carbone océan/atmosphère en utilisant cette approche plus complexe qui prend en compte la dynamique planctonique.

Cependant , quelle que soit la méthode actuellement utilisée, l'estimation de la production primaire est basée sur des modèles censés rendre compte du comportement de populations phytoplanctoniques dans la colonne d'eau. Or les modèles utilisés se basent sur des observations réalisées au laboratoire, pour des cultures monospécifiques, dans un environnement stable, c'est-à-dire pour une intensité lumineuse, une température, et des concentrations en sels nutritifs constants. Pourtant les zones de forte activité biologique sont des zones hydrodynamiquement actives où les organismes voient leur environnement fluctuer au cours du temps.

Ceci

est illustré par la figure 1 qui représente de manière

caricaturale une zone frontale engendrant un mélange des masses

d'eau. Appuyons nous sur cet exemple pour déterminer comment une

cellule phytoplanctonique perçoit son environnement au cours du

temps. La trajectoire de cet organisme est représentée sur

la figure 1, et sa position dans la masse d'eau est indexée à

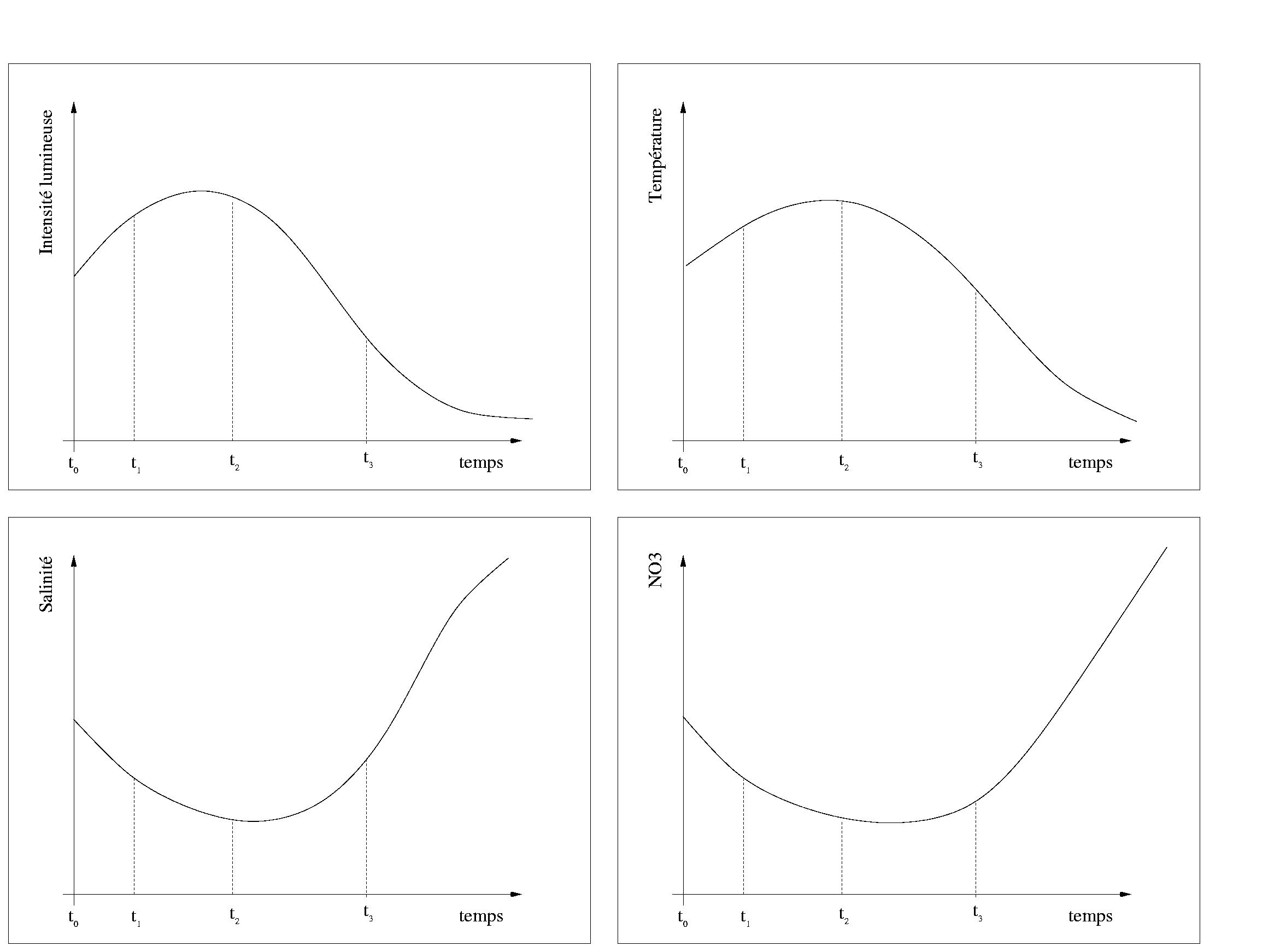

plusieurs instants. La figure 2 montre alors comment l'environnement physico-chimique

de la cellule fluctue au cours du temps. Pour des échelles de temps

plus longues (le mois) cet environnement peut être encore plus complexe.

Figure 1. Schéma caricatural des trajectoires des cellules dans

une zone de front.

Ces

situations dynamiques s'éloignent singulièrement des conditions

traditionnelles d'étude au laboratoire car les conditions environnementales

fluctuent, et imposent aux organismes une limitation simultanée

de leur croissance par divers facteurs (insolation, azote, température,

etc). L'extrapolation des résultats des études réalisées

en conditions stables au cadre dynamique marin où tous les paramètres

physico-chimiques fluctuent est donc une étape délicate pour

laquelle les moyens d'investigations sont actuellement limités.

Figure 2. Comment la cellule de la Figure 1 voit son environnement

au cours du temps.

L'objectif du projet est de combiner une approche théorique fondée sur des algorithmes de surveillance et de contrôle avancés adaptés à la complexité et à la variabilité des systèmes biologiques et un dispositif expérimental fortement informatisé unique au monde afin de placer des organismes planctoniques dans des conditions dynamiques très proches des situations caractéristiques des zones de fortes production océaniques (zones frontales, upwelling, estuaires, etc). Les données recueillies par ce Simulateur d'Environnement marin Piloté par Ordinateurs (SEMPO)permettront alors de représenter le comportement des algues phytoplanctoniques et le taux de fixation du carbone par un modèle qui permettra d'affiner les prédictions des flux de carbone à l'échelle planétaire.