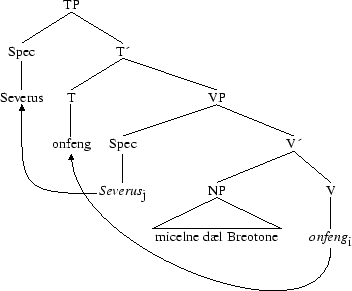

Le vieil-anglais (VA) est une langue dite SOV (les langues germaniques, tel l´allemand contemporain, sont des langues ayant une typologie OV/VO), avec la valeur de paramètre tête finale : quelle que soit la projection, un complément précède la tête de cette projection (sauf pour COMP qui a son complément à droite).

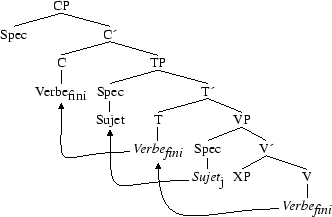

C´est aussi une langue V2 : le verbe fini monte en seconde position de la phrase, alors que le topique, situé à sa gauche, peut être n´importe quel élément de la phrase. Dans un premier temps, nous suivons Pintzuk (1991), qui analyse la phrase VA comme une structure IP-V2 : le verbe fini monte de V, sa position de base, à I (ou T), qui est la seconde position. C´est le cas dans la phrase simple (où TP est l´équivalent de IP).

| Seuerus | se | casere | onfeng | micelne | dæl | Breotene... |

| Severus-NOM | le-NOM | empereur-NOM | reçut-IND.PRET | grande-ACC | partie-ACC | Bretagne-GEN... |

L´empereur Severus reçut une grande partie de la Bretagne... (cobede,BedeHead : 1.6.14.6)

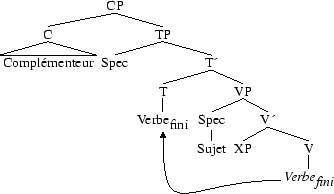

Dans la phrase complexe dite enchâssée, nous avons toujours une structure IP-V2. Mais pour Pintzuk, il y a deux variantes : une structure INFL-médiane (7.a) et une structure INFL-finale (7.b).

| ... | þe | god | worhte | þurh | hine... |

| ... | lequel | Dieu | œuvra | à travers | lui... |

Structure INFL-médiane :

[C þe [TP godj [T worhte [VP tj þurh hine [V ti]]]]]

Structure INFL-finale :

[C þe [TP godj [VP tj þurh hine [V ti [T weorhte [PP þurh hine]]]]]]

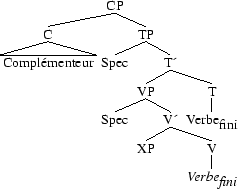

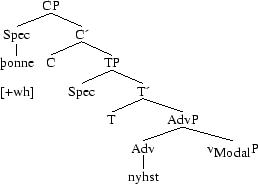

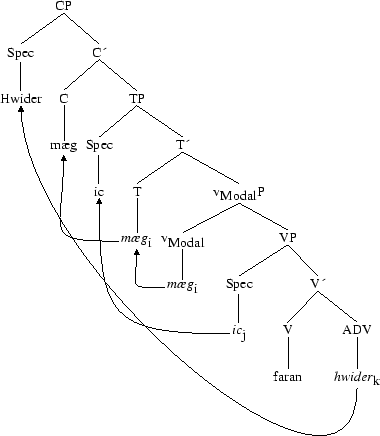

Enfin, dans un petit nombre de phrases (les questions, les phrases dont le topique est un élément négatif ou les adverbes de temps þa ou þonne), la structure est CP-V2 : le verbe fini monte de V à T à C (Spec,CP étant réalisé).

| Ða | gewænde | seo | wydewe | ham... |

| Alors | retourna-PRET | la-NOM | veuve-NOM | en direction de la maison... |

La veuve retourna alors chez elle... (coaelive,ÆLS_[Eugenia] :144.277)

Avant d´aborder l´analyse des perfecto-présents vieil-anglais, donnons les structures de certains types de verbes. Ces structures vont nous être utiles au cours de notre travail. Toutes suivent le schéma suivant : Sujet + Verbe fini + Verbe à l´infinitif.

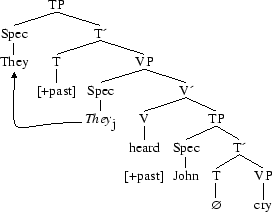

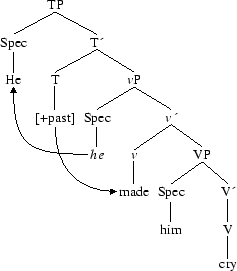

En anglais contemporain, nous trouvons deux types de verbes : des verbes lexicaux et des verbes opérateurs. Parmi ces types de verbes, certains sont des verbes de contrôle, d´autres des verbes de montée, d´autres des verbes causatifs, ou encore des verbes dont le complément sera un TP.

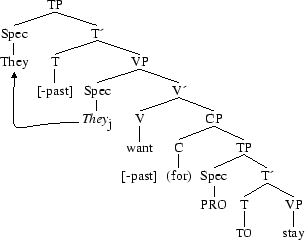

Une structure de contrôle est une structure dans laquelle la proposition infinitive comporte un sujet PRO qui est contrôlé par son antécédent :

They want to stay.

Le complément du verbe fini est ici un CP.

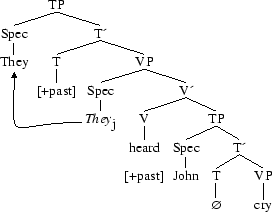

Dans l´exemple (14.a), le complément du verbe fini est un TP.

They heard John cry

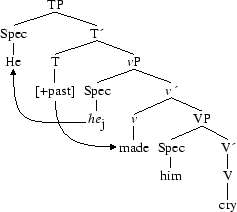

Les verbes causatifs, quant à eux, sont des verbes opérateurs : ils font partie de l´événement, mais ils ne sont pas l´événement ; ils introduisent une notion de cause sur l´événement. Ce sont des verbes comme make, have ou cause en anglais contemporain.

He made him cry.

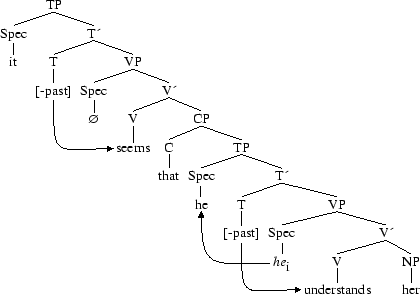

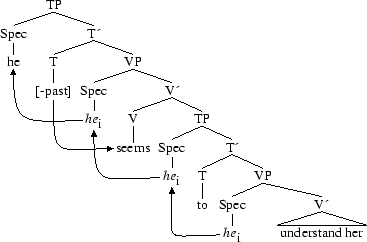

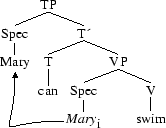

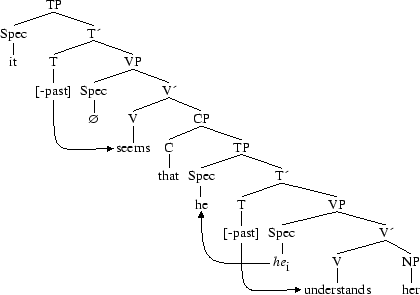

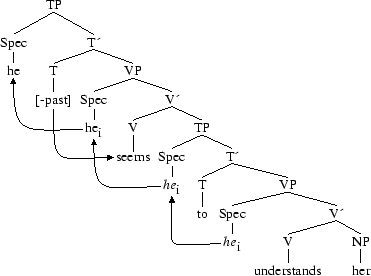

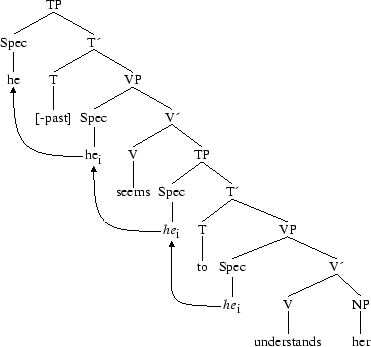

Nous avons enfin ce que l´on appelle des structures de montée. En anglais contemporain, un verbe de montée ne possède pas d´argument externe (c´est-à-dire de sujet) et il n´assigne pas de cas à son complément (le plus généralement une proposition infinitive). Ce sont des verbes lexicaux comme seem et appear en anglais contemporain. Parmi ces verbes de montée, nous trouvons aussi les verbes modaux. En anglais contemporain, nous pensons que les modaux sont générés sous T.

It seems that he understands her.

He seems to understand her.

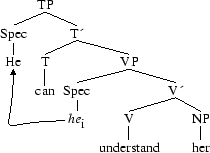

He can understand her.

Nous invitons le lecteur à garder ces structures en tête car nous allons y revenir au fil de notre analyse des perfecto-présents (notamment les structures causatives et les structures de montée).

En vieil-anglais, il existe deux classes majeures de verbes : les verbes forts et les verbes faibles (note: ➳). Les perfecto-présents représentent une classe particulière (à cette classe nous ajoutons le verbe anomal WILLAN).

Les perfecto-présents sont des verbes qui ont la forme d´un parfait mais la valeur d´un présent (par exemple `I have got´ en anglais contemporain). Quant au verbe WILLAN, c´est un verbe athématique (c´est-à-dire sans thème (note: ➳)) en *-mi : la première personne du singulier du présent de l´indicatif était *-mi en indo-européen et en germanique (bio-m en VA `je suis´).

Les verbes que nous traitons sont donc les suivants (nous suivons la classification de Mossé (1945) : 118-21, des classes 1 à 6 (note: ➳)) :

Classe 1 : WITAN `savoir´, AGAN (note: ➳) `avoir, posséder´.

Classe 2 : *DUGAN `exister, être utile´. (note: ➳)

Classe 3 : UNNAN `accorder´, CUNNAN `pouvoir, savoir´, ÐURFAN `avoir besoin, être nécessaire´, DURRAN `oser´.

Classe 4 : MUNAN `se souvenir´, *SCULAN `être obligé, devoir´.

Classe 6 : *MOTAN `être autorisé, pouvoir´.

Non classé : MAGAN `être capable´. (note: ➳)

Verbe anomal : WILLAN `vouloir´.

Parmi ces verbes se trouvent les verbes modaux que nous connaissons en anglais contemporain. Dans la littérature concernant la diachronie, il est généralement admis que les verbes modaux tels que nous les connaissons sont « apparus » à la période moyen-anglaise (avant cette période, ils étaient de simples verbes lexicaux identiques aux autres, par exemple voir Allen (1975) ou Roberts (1993)). D´un point de vue syntaxique, nous nous opposons à cette assertion car, selon nous, les changements et les évolutions au sein d´une langue sont progressifs. Ainsi, l´hypothèse qui va sous-tendre notre analyse est que, dès la période vieil-anglaise, une position syntaxique particulière existe pour cette classe de verbes. Cette position que nous leur attribuons est différente de celle des autres verbes (les verbes forts et les verbes faibles qui sont générés sous la tête de VP). Notre analyse va nous amener à montrer qu´ils sont générés sous une position que nous nommons vModal. Nous tenons bien sûr compte, tout au long de notre travail, des relations, complexes, qui peuvent exister entre les notions de temps, de mode et de modalité. Pour ce faire, nous étudions l´évolution de ces verbes à travers différents textes issus de différentes périodes : Beowulf (cobeowulf dans les exemples) qui date du VIIe environ (≃ 680), Ecclesiastical History (cobede) de Bede le Vénérable qui date du IXe -Xe siècles (890) et Apollonius of Tyre (coapollo) qui date du XIe siècle (1050).

Nous venons de mentionner que le VA est une langue SOV, avec V2. Que le VA soit une langue CP-V2 ou IP-V2 ne change pas le fait qu´il existe des têtes fonctionnelles : C, T, sûrement Neg et v (la tête de transitivité) en plus de la tête lexicale V. L´analyse à venir nous permet d´y ajouter un autre petit v (notre hypothèse, un petit vModal, mais qui reste néanmoins dans le domaine de vP).

Nous montrons l´existence de ces têtes à partir d´exemples tirés du corpus VA. L´exemple qui suit,

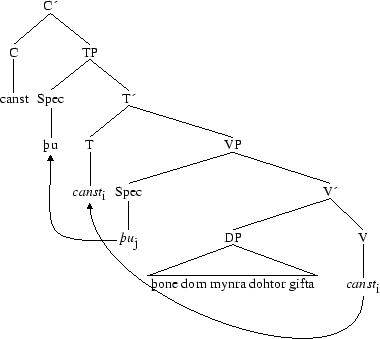

| and | cwæð : | þu | iunga | mann, | canst | ðu | þone | dom | mynra | dohtor | gifta ? |

| et | dit : | toi-NOM | jeune-NOM | homme-NOM, | connais-IND.PRES | tu-NOM | la-ACC | sentence-ACC | ma-GEN | fille-GEN | cadeau de mariage-GEN ? |

et il dit : connais-tu, jeune homme, la sentence liée au don de ma fille en mariage ? (coapollo,ApT :4.9.44 ; 1050)

illustre la structure (11), et montre l´existence de la tête C. Quant à l´exemple,

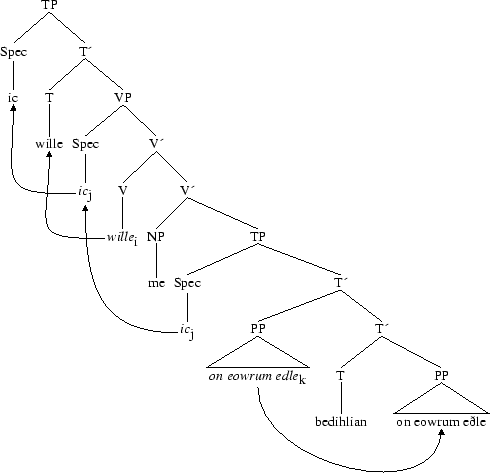

| Forðam | gif | hit | gewurðan | mæg, | ic | wille | me | bedihlian | on | eowrum | eðle. |

| Car | si | cela-NOM | s´accomplir | peut-IND.PRES, | je-NOM | veux-PRES | moi | cacher | dans | ton-DAT | pays-DAT. |

Car si cela peut s´accomplir, je voudrais trouver refuge dans ton pays. (coapollo,ApT : 9.9.156)

illustre la structure (6.b) et montre l´existence de la tête fonctionnelle T et de la tête lexicale V.

A ces deux exemples, nous en ajoutons d´autres, afin de mettre en valeur notre propos :

| & | he | openlice | sæde | þæt | he | his | bebodum | hyrsumian | ne | wolde. |

| & | il-NOM | ouvertement | dit-PRET | que | il-NOM | ses | ordres-DAT | obéir | NEG | voulait-PRET. |

et il dit ouvertement qu´il ne voulait pas obéir à ses ordres. (cobede,Bede_1 :7.36.12. 292 ; 890)

| þonne | sceal | he | hine | eaðmodlice | ahabban | from | onsægdnesse | þæs | halgan | gerynes... |

| alors | doit-IND.PRES | il-NOM | lui-ACC | respectueusement | retenir | de | sacrifice | le-GEN | saint-GEN | sacrement-GEN... |

il doit alors respectueusement s´abstenir de sacrifier le saint sacrement... (cobede, Bede_1 :16.86.16.784)

| Nolde | eorla | hleo | ænige | þinga | þone cwealmcuman | cwicne | forlætan. |

| NEG+voulait-PRET | guerriers-GEN | protecteur-NOM | aucune-INSTR | choses-GEN | invités meutriers-ACC | rapide-ACC | abandonner. |

Pour rien au monde le protecteur des guerriers ne voulut laisser partir les inviters meutriers vivants. (cobeowul,26.791. 678 ; 680)

| Ne | meahte | ic | æt | hilde | mid | Hruntinge | wiht | gewyrcan. |

| NEG | pouvait-PRET | je-NOM | jusqu´à | combat-DAT | avec | Hrunting-DAT | quelque chose-ACC | faire. |

Avec Hrunting je n´aurais rien pu faire dans le combat. (cobeowul,51.1659.1375)

Les exemples (22) et (25.a) (=(19)) montrent l´existence de la tête fonctionnelle C, car nous avons affaire à des structures CP-V2,

| and | cwæð : | þu | iunga | mann, | canst | ðu | þone | dom | mynra | dohtor | gifta ? |

| et | dit : | toi-NOM | jeune-NOM | homme-NOM, | connais-IND.PRES | tu-NOM | la-ACC | sentence-ACC | ma-GEN | fille-GEN | cadeau de mariage-GEN ? |

et il dit : connais-tu, jeune homme, la sentence liée au de ma fille en mariage ? (coapollo,ApT :4.9.44 ; 1050)

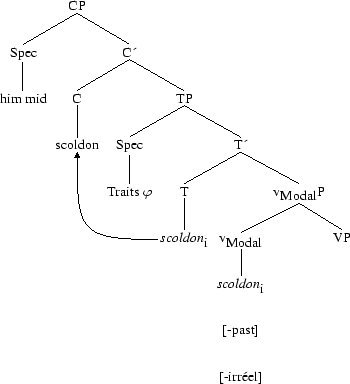

En effet, cet exemple illustre une structure CP-V2, avec mouvement du verbe fini de V à T, puis de T à C. D´après l´analyse de Pintzuk (1991), chapitre 3, le moyen de savoir si nous avons affaire à une structure CP-V2 ou IP-V2 est de voir la position du clitique sujet : si celui-ci est placé avant le verbe fini, c´est une structure IP-V2 ; si le clitique sujet est placé après le verbe fini (comme dans notre exemple), c´est une structure CP-V2 (note: ➳). L´ordre des constituants de ce genre de phrases (les questions directes, les phrases commençant par un constituant négatif ou par les adverbes de temps þa et þonne) est dérivé du mouvement du verbe fini de T à C (Pintzuk (1991) : 133).

L´exemple (26.a) (=(20)) illustre l´existence des têtes fonctionnelles T et de la tête lexicale V. Cet exemple est une structure IP-V2.

| Forðam | gif | hit | gewurðan | mæg, | ic | wille | me | bedihlian | on | eowrum | eðle. |

| Car | si | cela-NOM | s´accomplir | peut-IND.PRES, | je-NOM | veux-PRES | moi | cacher | dans | ton-DAT | pays-DAT. |

Car si cela peut s´accomplir, je voudrais trouver refuge dans ton pays. (coapollo,ApT : 9.9.156)

Nous n´entrons pas, pour le moment, dans les détails de cette structure enchâssée. Nous y revenons un peu plus loin dans notre travail.

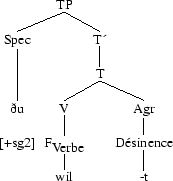

On suppose généralement que le VA est une langue asymétrique : V2 pour les phrases matrices, mais pas pour les phrases enchâssées, puisque la position C est remplie par un complémenteur lexical. L´analyse de Pintzuk montre que la structure de la phrase VA est IP-V2, tant dans les phrases matrices que dans les phrases enchâssées (sauf pour un petit nombre restreint de phrases que nous venons de mentionner). C´est en analysant la distribution des particules, la distribution des pronoms et des adverbes monosyllabiques, ainsi que la fréquence relativement basse du phénomène syntaxique qu´est le Verb (Projection) Raising, qu´elle a pu montrer l´existence de structures INFL-médianes pour les phrases enchâssées du VA, avec la montée du verbe fini de V à T (note: ➳). Pour les phrases enchâssées (comme nous l´avons déjà mentionné), il y coexistence entre deux structures : les structures INFL-medianes et les structures INFL-finales. Dans les structures INFL-médianes, le verbe fini monte sous T, qui est en position V2 ; dans les structures INFL-finales, le verbe fini monte aussi sous T, mais c´est l´ordre au sein de TP qui est différent : la tête de TP est en position finale.

Les exemples (23) et (24) montrent l´existence d´une tête fonctionnelle Neg, sans que cela nous éclaire encore sur sa position syntaxique.

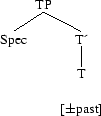

L´existence de ces têtes fonctionnelles nous permet d´introduire le cadre théorique dans lequel nous conduisons notre analyse : le programme minimaliste de Chomsky. Chomsky définit les têtes C et T comme appartenant aux catégories fonctionnelles principales (Core Functional Categories) de la phrase. C exprime la force et le mode, il peut ne pas être sélectionné (sélection sémantique) ; C sélectionne T et possède un trait EPP (c´est-à-dire une position Spec). Quant à la tête T, elle doit toujours être sélectionnée (sémantiquement), soit par C, auquel cas elle possède un ensemble de traits ϕ (traits de personne, genre, nombre), soit par V, et T est alors défectif. T possède un trait EPP et il sélectionne V.

La structure d´une phrase est alors (CP)-TP-VP, structure que nous appliquons au VA dans les exemples qui vont suivre.

Cette structure s´applique aux exemples suivants :

| and | cwæð : | þu | iunga | mann, | canst | ðu | þone | dom | mynra | dohtor | gifta ? |

| et | dit : | toi-NOM | jeune-NOM | homme-NOM, | connais-IND.PRES | tu-NOM | la-ACC | sentence-ACC | ma-GEN | fille-GEN | cadeau de mariage-GEN ? |

et il dit : connais-tu, jeune homme, la sentence liée au don de ma fille en mariage ? (coapollo,ApT :4.9.44 ; 1050)

[CP [C canst [TP [Spec ðu [T cansti [VP [V cansti þone dom mynra dohtor gifta ?]]]]]]]

| Forðam | gif | hit | gewurðan | mæg, | ic | wille | me | bedihlian | on | eowrum | eðle. |

| Car | si | cela-NOM | s´accomplir | peut-IND.PRES, | je-NOM | veux-PRES | moi | cacher | dans | ton-DAT | pays-DAT. |

Car si cela peut s´accomplir, je voudrais trouver refuge dans ton pays. (coapollo,ApT : 9.9.156)

[CP Forðam [C gif [TP hit [VP [V gewurðan [T mæg, [TP [Spec ic [T wille [VP [V willei [TP me bedihlian on eowrum eðle.]]]]]]]]]]]]

| Ne | meahte | ic | æt | hilde | mid | Hruntinge | wiht | gewyrcan. |

| NEG | pouvait-PRET | je-NOM | jusqu´à | combat-DAT | avec | Hrunting-DAT | quelque chose-ACC | faire. |

Avec Hrunting je n´aurais rien pu faire dans le combat. (cobeowul,51.1659.1375)

[CP [C Ne meahte [TP ic [T meahtei [VP [V meahtei [TP æt hilde mid Hruntinge wiht gewyrcan.]]]]]]]

A ce stade, nous n´irons pas plus loin concernant la position de base des perfecto-présents.

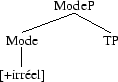

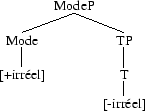

Les exemples (21), (23) et (24) donnent des formes présentes et prétérites des perfecto-présents, sans que nous puissions affirmer si ces formes sont indicatives ou subjonctives. En effet, le VA possédait deux modes, et à chacun de ces modes correspondaient des flexions verbales. Les formes des exemples (19), (20) et (22) sont au mode indicatif. Si le mode est indiqué via les flexions verbales, cela impliquerait qu´il existe une tête fonctionnelle pour ces deux modes (réalis et irréalis). Nous supposons que T accueille le mode [-irréel]. Mais nous allons revenir sur ce point plus loin dans notre travail, une fois définie la position correspondant aux perfecto-présents.

Précédemment, nous avons mentionné que les perfecto-présents formaient une classe de verbes à part entière, différents des verbes forts et des verbes faibles. En quoi sont-ils différents ? Tout d´abord, ils sont tous défectifs, (à l´exception de WILLAN), c´est-à-dire qu´ils ne possèdent pas un système de conjugaison complet (voir Annexe A). Ensuite, il existe une alternance vocalique entre la forme infinitive et le présent de l´indicatif qui n´apparaît pas pour les verbes forts et les verbes faibles. (note: ➳)

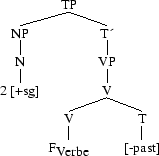

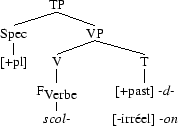

Enfin, les perfecto-présents sont les seuls à posséder une terminaison spécifique pour le pluriel du présent (toutes les personnes) : -on (witon, agon, cunnon, sculon, ...), alors que les verbes lexicaux ont : -að (nimað `ils/elles prennent´, demað `ils/elles décident´, habbað `ils/elles ont´, ...). Ils ont aussi la spécificité d´avoir des suffixes en dentale – -t(e), -d(e) and -ð(e) – pour le singulier du prétérit (moste, mihte, dorste, ...), comme les verbes faibles (les perfecto-présents sont construits en partie sur les verbes forts et en partie sur les verbes faibles (note: ➳)). Ces différences morphologiques vont nous être utiles lors de notre analyse. S´ils ont une morphologie particulière, ce peut être le point de départ de notre analyse pour leur allouer une position syntaxique.

Dans les exemples (19) à (24), nous avons pu situer les têtes C, T et V. Nous avons laissé sciemment de côté la position de la tête fonctionnelle Neg, et bien sûr celle des verbes perfecto-présents.

Pénétrons maintenant dans le vif du sujet : quelle position occupent les verbes perfecto-présents ?

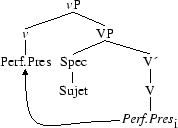

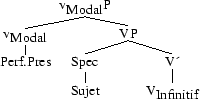

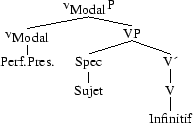

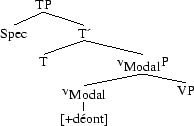

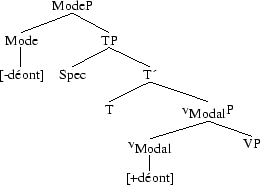

Nous proposons qu´aux perfecto-présents correspondent deux têtes : V, pour les perfecto-présents qui sont employés commes des verbes lexicaux ; un petit v modal (plus précisément vModal) pour les perfecto-présents suivi d´un verbe à l´infinitif.

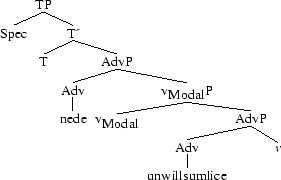

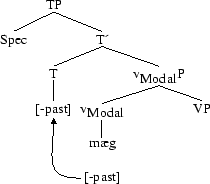

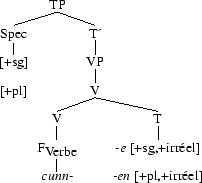

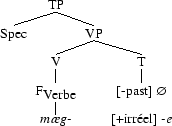

Lorsque le perfecto-présent est employé suivi d´un objet, il est donc généré sous un V lexical, puis fusionne à v, et réagit comme les verbes forts et les verbes faibles (c´est la structure (31)). Lorsque le perfecto-présent est suivi d´un verbe à l´infinitif, il est considéré comme un verbe semi-lexical (il n´y a pas encore grammaticalisation totale), et, de fait, il n´est plus généré sous V, mais sous vModal (c´est la structure (32)). Pourquoi postuler un vModal ? Dans tout notre corpus, ces perfecto-présents sont soit déontiques, soit épistémiques (nous y revenons plus longuement dans la Section 2.8.2). Nous avons donc les deux structures verbales suivantes, (31) lorsque le perfecto-présent est lexical, et (32) lorsqu´il est semi-lexical :

Dans les exemples qui vont suivre, le perfecto-présent est employé seul :

| No | hie | fæder | cunnon, | ... |

| Même pas | ils-NOM | père-ACC | connaissent-IND.PRES, | ... |

Ils ne lui connaissent pas de père, ... (cobeowul,42.1355.1119 ; 680)

| Ac | sio | ðeod | þone | cræft | þæs | fiscaþes | ne | cuðe, | ... |

| Mais | le-NOM | peuple-NOM | le-ACC | métier-ACC | la-GEN | pêche-GEN | NEG | connaissait-PRET, | ... |

Mais le peuple ne connaissait pas l´art de la pêche, ... (cobede,Bede_4 :17.304.10.3076 ; 890)

| ic | secge | ðe | to soðan | þone | forlidenan | man | ic | wille. |

| je-NOM | dis-IND.PRES | lui-NOM | précisément | le-ACC | naufragé-ACC | homme-ACC | je-NOM | veux-PRES |

Je te le dis en vérité, c´est le naufragé que je veux (pour époux). (coapollo,ApT :20.15. 427)

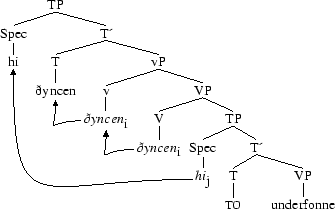

Reprenons l´exemple (33) (maintenant (36.a)) et donnons-en la structure, où le perfecto-présent CUNNAN est généré sous V, fusionne avec v, puis avec T :

| No | hie | fæder | cunnon, | ... |

| Même pas | ils-NOM | père-ACC | connaissent-IND.PRES, | ... |

Ils ne lui connaissent pas de père, ... (cobeowul,42.1355.1119 ; 680)

Dans la majorité des cas, le perfecto-présent est suivi d´un verbe à l´infinitif (un verbe fort ou faible, ou bien un autre perfecto-présent (noté en italique)) :

| Nu | ic | eower | sceal | frumcyn | witan, | ... |

| Maintenant | je-NOM | vous-ACC | dois-IND.PRES | ancêtres-ACC | connaître, | ... |

Maintenant, je dois connaître vos ancêtres, ... (cobeowul,10.251.203 ; 680)

| Ic | to | sæ | wille | wið | wrað | werod | wearde | healdan. |

| Je-NOM | vers | lac-DAT | PRES | contre | en colère-ACC | hôtes-ACC | gardien-ACC | protéger. |

Je vais retourner vers la mer pour (vous) protéger des hôtes hostiles. (cobeowul,12.318.257)

| Wille | ic | asecgan | sunu | Healfdenes, | mærum | þeodne, | min | ærende, | aldre | þinum, | gif | he | us | geunnan | wile | þæt | we | hine | swa | godne | gretan | moton. |

| PRES | je-NOM | dire | fils-DAT | Healfdene-GEN, | célèbre-DAT | roi-DAT, | mon-ACC | message-ACC, | parent-DAT | ton-DAT, | si | il-NOM | nous-DAT | accorder | veut-PRES | que | nous-NOM | lui-ACC | ainsi | bonté-ACC | saluer | devons-IND.PRES. |

J´aimerais délivrer mon message au fils du roi Healfdene, le grand prince, si, dans sa bonté, il nous accorde que nous le lui adressions. (cobeowul,13.344.285)

| ac | wit | on | niht | sculon | secge | ofersittan, | ... |

| mais | nous deux-NOM | dans | nuit-ACC | devons-IND.PRES | épée-ACC | renoncer, | ... |

mais nous devons renoncer à utiliser notre épée pendant la nuit, ... (cobeowul,22.681. 575)

| ... | þæt | he | wið | ælfylcum | eþelstolas | healdan | cuðe, | ða | wæs | Hygelac | dead. |

| ... | que | il-NOM | contre | ennemis-DAT | ville royale-ACC | administrer | put-PRET, | depuis que | était-IND.PRET | Hygelac-NOM | mort-NOM. |

... qu´il put administrer la ville royale contre les ennemis depuis la mort de Hygelac. (cobeowul,73.2367.1931)

| he | scolde | eaðmodlice | for | heo | þingian, | þæt | heo | ne | þorfte | in | swa | frecne | siðfæt | & | in | swa | gewinfulne | & | in | swa | uncuðe | elþeodignesse | faran. |

| il-NOM | dut-PRET | humblement | pour | elle-ACC | demander, | pour que | elle-NOM | NEG | eut besoin-PRET | dans | si | dangereux-ACC | voyage-ACC | & | dans | si | dur-ACC | & | dans | si | incertain-ACC | pélerinage-ACC | partir. |

il dut humblement intercéder en sa faveur pour qu´elle n´eut besoin de s´engager dans un dangereux voyage & un pélerinage si dur et incertain. (cobede,Bede_1 :13.56. 6.521 ; 890)

| Ic | gehyhte | & | wende, | þæt | wit | nu | hraðe | scoldon | ætgædre | in | ece | liif | gongan. |

| Je-NOM | espérais-IND.PRET | & | croyais-IND.PRET, | que | tous deux-NOM | maintenant | rapidement | devaient-IND.PRET | ensemble | dans | éternelle-ACC | vie-ACC | aller. |

J´esperais que nous aurions pu accéder ensemble à la vie éternelle. (cobede,Bede_3 :19.244.7.2499)

| ...þæt | he | swa | in | toweardnesse | ecelice | ricsian | mid | Criste | moste. |

| ...que | il-NOM | ainsi | pour | le temps à venir | éternellement | régner | avec | Christ-DAT | pouvait-PRET. |

... qu´il pouvait ainsi régner éternellement avec le Christ. (cobede,Bede_3 :21.248.21. 2544)

| ... | ond | hy | ealle | þa | bliðe | mode | lustlice | healdon | woldon. |

| ... | et | ils-NOM | tous-NOM | cela-ACC | joyeux-INSTR | cœur-INSTR | avec entrain | protéger | voulaient-IND.PRET. |

... et tous l´observèrent-ils volontiers d´un cœur joyeux. (cobede, Bede_4 :5.276.32.2812)

| Gif | hit | nænge | þinga | to dæge | beon | mægge. |

| Si | cela-NOM | aucune-INSTR | choses-GEN | aujourd´hui-DAT | être | puisse-SUBJ.PRES. |

Si aujourd´hui cela ne peut se produire avec aucune de ces choses. (cobede,Bede_4 : 12.290.20.2932)

| ... | þæt | nænig | ðara | onweardra | his | heortan | degolnessa | him | helan | dorste... |

| ... | que | aucun-NOM | les-GEN | opposants-GEN | son | cœur-GEN | secret-ACC | lui-DAT | dissimuler | osait-PRET... |

... qu´aucun des opposants n´osait lui dissimuler le secret de son cœur... (cobede,Bede_4 :28.362.27.3643)

| and | gif | ðu | þæt | ne | dest, | þu | scealt | oncnawan | þone | gesettan | dom. |

| et | si | tu-NOM | cela-ACC | NEG | fais-IND.PRES, | tu-NOM | dois-IND.PRES | comprendre | la-ACC | fait-P.PASSE-ACC | sentence-ACC. |

et si tu ne fais pas cela, tu dois comprendre la sentence qui a été prise. (coapollo,ApT :5.5. 71 ; 1050)

| Hlaford | Apolloni, | gif | ðu | þissere | hungrigan | ceasterwaru | gehelpest, | na | þæt | an | þæt | we | willað | þinne | fleam | bediglian. |

| Seigneur-NOM | Apollonius, | si | tu-NOM | ces | affamés | habitants | aides-IND.PRES, | nullement | ce-DAT | un seul | que | nous-NOM | IND.PRES | cette-ACC | fuite-ACC | cacher. |

Seigneur Apollonius, si tu aides ces habitants affamés, non seulement nous lui cacherons ta fuite, (mais) ... (coapollo,ApT :9.18.164)

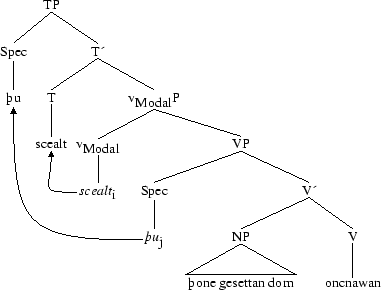

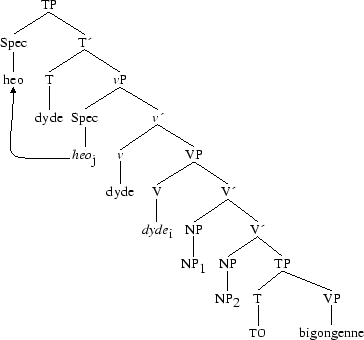

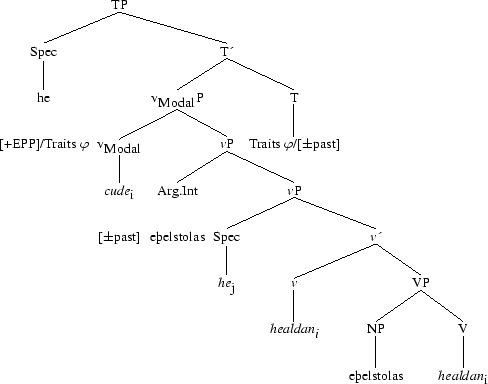

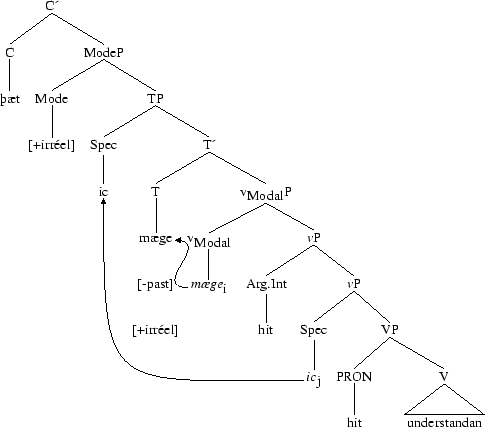

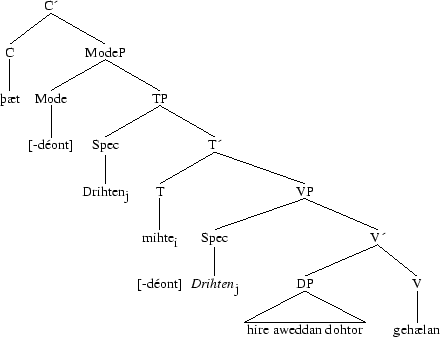

Illustrons la structure (32) avec l´exemple (48), désormais (50.a) :

| and | gif | ðu | þæt | ne | dest, | þu | scealt | oncnawan | þone | gesettan | dom. |

| et | si | tu-NOM | cela-ACC | NEG | fais-IND.PRES, | tu-NOM | dois-IND.PRES | comprendre | la-ACC | fait-P.PASSE-ACC | sentence-ACC. |

et si tu ne fais pas cela, tu dois comprendre la sentence qui a été prise. (coapollo,ApT :5.5. 71 ; 1050)

Lorsque nous avons affaire à la négation, la particule adverbiale négative (selon la terminologie utilisée dans la littérature en diachronie) ne précède immédiatement le verbe fini,

| ... | no | ðu | ymb | mines | ne | þearft | lices | feorme | leng | sorgian. |

| ... | ni | tu-NOM | à propos | moi-GEN | NEG | est nécessaire-IND.PRES | corps-GEN | réconfort par la nourriture-DAT | plus longtemps | s´affliger. |

... ni n´as-tu besoin de t´occuper plus longtemps de mon corps. (cobeowul,16.448.374 ; 680)

| ða | hine | Wedera | cyn | for | herebrogan | habban | ne | mihte. |

| étant donné que | le-ACC | sud de la Scandinavie-GEN | peuple-NOM | à cause de | terreur de la guerre-DAT | obtenir | NEG | peut-PRET. |

après cela, le peuple de Wedera ne le gardera pas. (cobeowul,16.459.386)

| Ða | ne | meahte | he | eaðelice | þa | unstillnesse | onfallendra | mengu | aberan... |

| Alors | NEG | put-PRET | il-NOM | facilement | la-ACC | agitation-ACC | écrasante-GEROND-GEN | foule-GEN | supporter... |

Il ne put alors pas facilement supporter l´agitation oppressante de la foule... (cobede,Bede_3 :14.216.32.2220 ; 890)

| ac | he | ne | mihte | hine | þar | findan | on | ðam | flocce. |

| mais | il-NOM | NEG | pouvait-PRET | lui-ACC | là | trouver | dans | les | troupes-DAT. |

mais il ne pouvait le trouver parmi les troupes. (coapollo,ApT :13.9.232)

De plus, il y a fusion de cette particule adverbiale sur ce type particulier de verbes (et, plus précisément sur les verbes AGAN, WILLAN et WITAN (note: ➳)), comme le montrent les exemples suivants :

| and | hi | noldon | me | þa | agifan. |

| et | ils-NOM | NEG+voulaient-IND.PRET | me | elle-ACC | rendre. |

et ils ne voulaient pas me la rendre. (coapollo,ApT :50.10.534 ; 1050)

| Nat | he | þara | goda | þæt | he | me | ongean | slea. |

| NEG+connaît-PRES | il-NOM | ces-GEN | outils-GEN | que | il-NOM | moi-DAT | contre | tue-SUBJ.PRES. |

Il ne connaît pas de bons outils avec lesquels se battre contre moi. (cobeowul,22.681.574 ; 680)

| ... | þæt | he | þa | weorþuncge | Eastrena | on riht | ne | heold | ne | nyste. |

| ... | ce que | il-NOM | le-ACC | culte-ACC | Pâques-GEN | correct-ACC | NEG | respectait-IND.PRET | ni | NEG+connaissait-PRET. |

... what he imperfectly understood in relation to the observance of Easter ce qu´il ne comprenait qu´imparfaitement du culte de Pâques. (cobede, Bede_3 :14.206.1.2087 ; 890)

Chose frappante, ce phénomène de fusion, même s´il n´est pas obligatoire, ne se produit que sur cette classe particulière de verbes (et sur wesan et habban), mais pas sur les verbes forts et ni sur les verbes faibles.

Résumons donc les différences des verbes perfecto-présents :

Ils entretiennent une relation particulière avec la négation, puisqu´il peut y avoir fusion entre la particule adverbiale négative et le perfecto-présent.

Morphologiquement, ils se différencient des autres classes de verbes du point de vue de leur flexion verbale. Le pluriel du présent de l´indicatif n´est pas identique à celui des verbes forts et faibles, et il y a alternance vocalique entre la forme infinitive et les formes du présent de l´indicatif.

Les perfecto-présents peuvent généralement avoir pour complément :

un NP objet (substantif ou pronom), comme les autres classes de verbes,

un VP dans lequel est présent un infinitif (pour les verbes forts et faibles, l´infinitif appartient soit à un TP, soit à un CP).

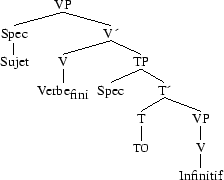

Lorqu´un infinitif suit un verbe lexical (fort ou faible), celui-ci appartient à un TP ou un CP selon le type de verbe (une analyse plus approfondie est faite dans la section suivante (note: ➳)). La structure de ces phrases (hormis les causatives) est alors :

| Þa | het | he | hraðe | his | þegnas | hine | secan | & | acsian. |

| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | immédiatement | ses | vassaux-ACC | lui-ACC | chercher | & | appeler. |

Après quoi il ordonna immédiatement à quelques soldats d´aller le chercher. (cobede,Bede_1 :7.34.25.280)

| ... | þæt | seolfe | he | ne | blinneþ | mærsian | & | weorþian | a | butan | ende. |

| ... | que | même-NOM | il-NOM | NEG | cesse-IND.PRES | glorifier | & | célébrer | toujours | sans | fin. |

... qu´il ne cesse jamais de [le] glorifier et de [le] célébrer sans fin. (cobede, Bede_5 :20.474.6.4756)

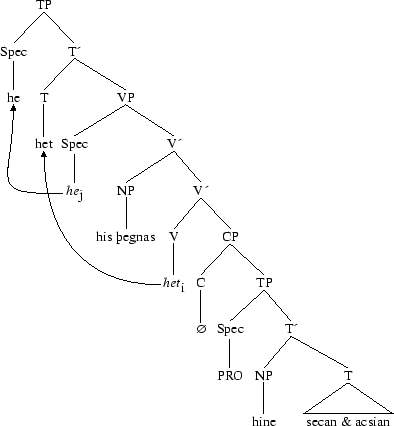

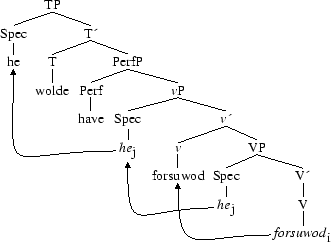

Prenons l´exemple (59) (maintenant (61.a)) et donnons-en la représentation (qui vaudra pour l´exemple (60)).

| Þa | het | he | hraðe | his | þegnas | hine | secan | & | acsian. |

| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | immédiatement | ses | vassaux-ACC | lui-ACC | chercher | & | appeler. |

Après quoi il ordonna immédiatement à quelques soldats d´aller le chercher. (cobede,Bede_1 :7.34.25.280)

Tous les exemples que nous venons de donner nous permettent de dire que les verbes perfecto-présents, lorsqu´ils sont lexicaux, sont générés sous V. Lorsqu´ils sont semi-lexicaux, ils sont générés sous vModal, et nous émettons l´hypothèse que ce sont des verbes de montée ayant une structure ressemblant aux structures causatives de l´anglais contemporain. Ils fonctionnent comme des opérateurs, ils font partie de l´événement de la phrase, mais ils ne sont pas l´événement : en cela, ils sont « causatifs » (et ils semblent avoir une syntaxe similaire). De plus, ils ne possèdent pas d´argument externe (c´est-à-dire de sujet, le sujet étant celui du verbe non fini) et ils n´assignent pas de cas à leur complément. C´est le verbe à l´infinitif qui assigne le θ-role au sujet et à l´objet. Cependant, il y a accord visible entre le sujet et le perfecto-présent.

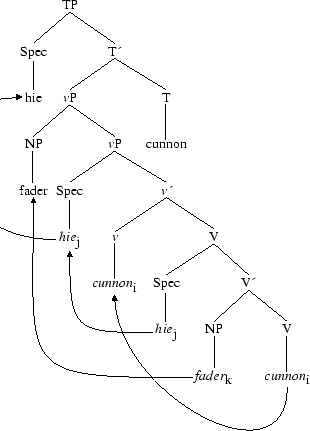

En début de chapitre, les différents exemples utilisés nous ont permis de définir trois têtes fonctionnelles : C, T et Neg (bien que nous n´ayons pas défini sa position syntaxique). Nous allons maintenant en définir une quatrième : petit v (que nous avons déjà introduit dans notre analyse), laquelle appartient aussi aux catégories fonctionnelles principales d´une phase. Dans Chomsky (1998) : 15, v est un « verbe léger », qui est la tête des constructions transitives. Il doit toujours être sélectionné par une catégorie fonctionnelle, T. v sélectionne à son tour un VP et un syntagme nominal (NP) (qui est alors l´argument externe de v). Tout comme C et T, il possède un trait EPP. Dans le cadre minimaliste, C et v définissent les phases fortes d´une dérivation. Illustrons notre propos en VA.

| ... | þa | cliopode | heo | hi | hire | to | mid | liðere | spræce. |

| ... | alors | appella-PRET | elle-NOM | lui-ACC | elle-DAT | à | avec | douce-DAT | parole-DAT. |

... elle l´appella alors à elle avec une douce parole. (coapollo,ApT :2.14.24)

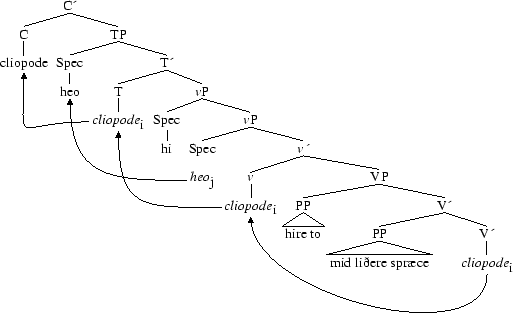

La structure de cette phrase est la suivante :

Dans cette structure, il y a deux phases fortes, vP et CP. Le locuteur choisit d´abord des éléments dans son lexique, chaque élément correspondant à une catégorie. Le verbe et les compléments sont générés sous VP, lequel est sémantiquement sélectionné par v. C´est pourquoi V fusionne avec v, qui est la tête de transitivité de la phrase, et la première phase forte. Le sujet en Spec,vP satisfait le trait EPP de TP. Il y a ensuite adjonction d´un Spec supplémentaire à vP, c´est l´argument interne qui occupe cette position.

Le locuteur choisit donc des éléments dans le lexique :

V = cliopode [+past,-irréel,+sg3],

NPSujet = heo [+sg3,+fem,+nom],

NPObjet = hi [+sg3,+masc,+acc],

PP = hire to [+sg3,+fem,+dat],

PP = mid liðere spræce [+dat].

Puis les composants choisis se mettent en place :

A ce stade, la dérivation peut capoter car les traits de temps du verbe et les traits de T n´ont pas été satisfaits. De fait, il ne peut y avoir Epélation. v va donc fusionner avec T et ainsi satisfaire les traits (ininterprétables) de temps de T, et le sujet en position Spec, vP va monter sous Spec,TP pour satisfaire les traits ϕ de T. Une fois satisfaits, les traits de temps et les traits ϕ du sujet sont effacés. L´épélation ne se fait toujours pas puisque TP n´est pas une phase forte. Comme nous l´avons mentionné, T est sémantiquement sélectionné par C. La fusion de l´adverbe de temps þa sous Spec,CP induit le mouvement de v à C. Dès lors, la dérivation est terminée et peut être épelée.

Nous venons de souligner l´existence d´une autre tête fonctionnelle, v. Nous laissons pour l´instant de côté la tête fonctionnelle Neg, que nous allons traiter plus loin.

Dans la Morphologie Distribuée (DM) de Halle et Marantz, et particulièrement dans Marantz (1999), v a les traits suivants :

Il identifie un verbe.

Il fournit une sémantique événementielle.

Il fournit une sémantique agentive pour les constructions agentives.

Il fusionne avec un argument externe.

Il entretient une relation d´accord avec l´objet (l´argument interne).

Selon Marantz, les traits 1 à 3 vont ensemble, c´est-à-dire le contenu sémantique de v agit sur la phrase. Pour un v particulier, on peut avoir les traits 1 à 3, sans les traits 4 et 5, tout comme on peut avoir les traits 4 et 5 sans les traits 2 et 3.

D´après notre hypothèse, vModal possède les traits 1, 2 et 3 : il identifie un verbe semi-lexical (que l´on peut considérer comme un « opérateur ») qu´est le perfecto-présent, il fournit une sémantique événementielle (il ajoute un complément d´information à la relation mise en place par le verbe non fini), et il pourrait fournir une sémantique agentive (cependant, un verbe de montée fournit-il une sémantique agentive ?). Mais il ne possède pas les traits 4 et 5 car l´argument externe fusionne avec le verbe non fini, et il n´y a pas d´accord avec le verbe infinitif (il ne lui assigne pas de cas).

A ce stade de notre travail, nous postulons donc l´existence de deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents :

La position V lorsque le perfecto-présent est transitif direct (suivi d´un NP), indirect (suivi d´un PP) ou bitransitif (suivi de deux objets).

Une position que nous nommons vModal, lorsque le perfecto-présent est transitif (le complément est un verbe infinitif (un VP)). Concernant cette dernière, elle est hiérarchiquement plus basse que T.

Pour notre analyse, il va être nécessaire de définir ce qu´est une structure infinitive, et la ou les différence(s) que l´on peut remarquer selon que le verbe fini est lexical ou semi-lexical.

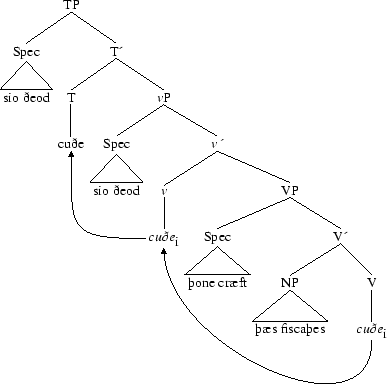

L´analyse des sections précédentes nous permet de dire qu´il existe, en VA, deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents, selon qu´ils sont employés comme verbes lexicaux (suivi d´un objet), ou comme verbe semi-lexicaux (suivi d´un autre verbe à l´infinitif). Dans le premier cas, la position syntaxique est V, dans le second, c´est la position vModal. L´exemple qui suit illustre à nouveau cette première position syntaxique. Et dans les deux cas de figure, le sujet est généré sous Spec,vP (mais, lorsque vP est implicite dans nos structures, le sujet est sous Spec,VP).

| Ac | sio | ðeod | þone | cræft | þæs | fiscaþes | ne | cuðe, | ... |

| Mais | le-NOM | peuple-NOM | le-ACC | métier-ACC | la-GEN | pêche-GEN | NEG | connaissait-PRET, | ... |

Mais le peuple ne connaissait pas l´art de la pêche, ... (cobede,Bede_4 :17.304. 10.3076 ; 890)

Quand le perfecto-présent n´a pas pour complément un NP, il a pour complément un VP dans lequel on trouve un verbe infinitif.

Regardons maintenant avec attention les structures infinitives dans lesquelles est présent soit un verbe lexical, soit un verbe perfecto-présent, et ce afin de définir les différences syntaxiques entre ces deux types de verbes.

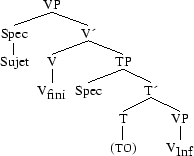

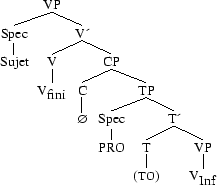

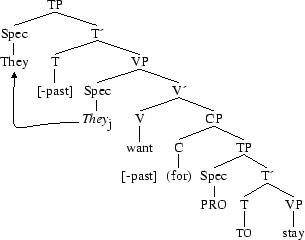

En anglais contemporain, les propositions infinitives ont les structures suivantes, selon qu´il s´agit d´un verbe lexical (structures (66.b), avec TO, et (67.b), sans TO), ou d´un verbe modal (structure (68.b)) :

They want to stay.

They heard John cry.

Mary can swim.

Le verbe à l´infinitif est le complément du modal, et il est généré sous VP. Concernant les autres types d´infinitives (dans lesquelles le verbe fini est un verbe lexical), ce sont des propositions : c´est une phrase complexe avec un verbe fini et un verbe non fini. Quant au V lexical, il ne monte pas à T, mais c´est l´affixe de temps qui va descendre à V, c´est ce qu´on appelle le saut de l´affixe (Affix Hopping).

Qu´en est-il maintenant en vieil-anglais ? Les propositions infinitives suivant les perfecto-présents appartiennent-elles à un VP (l´hypothèse que nous avons émise) ? Avant d´analyser ces propositions, intéressons-nous aux infinitives qui suivent un verbe (fini) lexical.

Dès la période VA, nous trouvons deux types de propositions infinitives : celles qui sont introduites par TO (exemples (69) à (75)), et celles qui ne sont pas introduites par TO (exemples (59) et (60)).

| ræd | eahtedon | hwæt | swiðferhðum | selest | wære | wið | færgryrum | to | gefremmanne. |

| conseil-ACC | considérèrent-IND.PRET | qui-NOM | vaillants-DAT | le meilleur-NOM | était-SUBJ.PRET | avec | horreur extrême-DAT | TO | suivre-DAT. |

(ils) cherchèrent un plan, ce qui serait le mieux de faire contre ces attaques affreuses pour les hommes vaillants qu´ils étaient. (cobeowul,8.171.138)

| No | þæt | yðe | byð | to | befleonne. |

| Nullement | cela-NOM | facile-NOM | est-IND.PRES | TO | disparaître-DAT. |

Il n´est pas facile de disparaître. (cobeowul,32.1002.835)

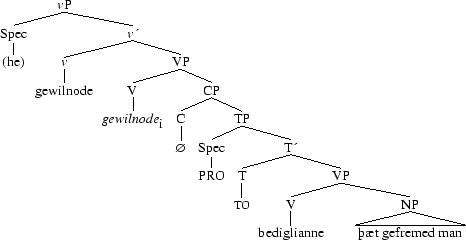

| and | þæt | gefremed | man | gewilnode | to | bediglianne. |

| et | cet-ACC | étranger-ACC | homme-ACC | désira-PRET | TO | cacher-DAT. |

et (il) désira cacher cet étranger. (ApolT,ApT :1.14.13)

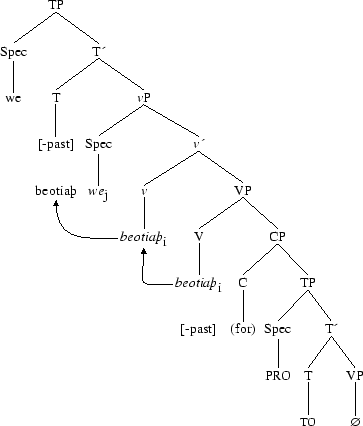

| willaþ | þæt | gewrecan | gif | we | magon, | þeah | we | beotiaþ | to | ∅. |

| voulons-IND.PRES | le-ACC | venger | si | nous | pouvons-IND.PRES, | même si | nous-NOM | menaçons-IND.PRES | TO | ∅. |

et désirons, si nous le pouvons, nous venger, et (si nous ne le pouvons) nous menacerons néanmoins de le faire. (coblick, HomS_10_[BlHom_3] :33.127.447)

| & | het | him | to | gelangian | þa | ylcan | Gotan. |

| & | ordonna-IND.PRET | lui-DAT | TO | envoyer | les-ACC | mêmes-ACC | Goths-ACC. |

& il lui ordonna d´envoyer les mêmes Goths. (cogregdH,GD_1_[H] :10.80.10.794)

| Eft | þæs | on | mergen | het | se | manfulla | dema | þa | eadigan | Agnen | him | to | gefeccan. |

| Encore | cela-GEN | au | lendemain-ACC | ordonna-IND.PRET | le-NOM | méchant-NOM | juge-NOM | la-ACC | sainte | Agnes-ACC | lui-DAT | TO | chercher. |

Le lendemain matin, le méchant juge ordonna d´aller chercher à nouveau sainte Agnès. (coaelive,ÆLS[Agnes] :91.1774)

| Ða | cwæð | to | him | oþer | of | hys | leorningcnihtum, | Drihten, | alyfe | me | ærest | to | farenne | & | ∅ | bebyrigean | minne | fæder. |

| Alors | dit-IND.PRET | à | lui-DAT | autre-NOM | de | ses | disciples-DAT, | Seigneur-NOM, | permette-SUBJ.PRES | moi | auparavant | TO | aller-DAT | & | ∅ | enterrer | mon-ACC | père-ACC. |

Alors, un autre de ses disciples lui dit : que le Seigneur me permette d´aller d´abord enterrer mon père. (cowsgosp,Mt_[WSCp] :8.21.462)

Si l´on regarde attentivement ces exemples, nous remarquons que lorsqu´une proposition infinitive est introduite par TO, cet infinitif peut être marqué casuellement par un datif, ce qui ne semble pas être le cas lorsque TO est absent. C´est ce que l´on a vu dans l´exemple (72) : il y a ellipse du verbe non fini (ce qui montrerait que TO devient une tête fonctionnelle ; c´est ce que nous allons voir plus loin). Par contre, dans l´exemple (73), l´infinitif est non marqué. On peut alors se demander ce que représente syntaxiquement ce TO : est-ce la tête fonctionnelle que nous connaissons en AC, ou bien, est-ce une préposition qui régit le cas datif, ou encore, est-ce un item semi-lexical, auquel cas ce TO suivrait le même cheminement syntaxique que les perfecto-présents ? Au vu des exemples précédents, nous pouvons considérer TO comme une préposition semi-lexicale (i.e. qui se grammaticalise) qui régit le datif (voir Roberts, Roussou (2003)). Cependant, la représentation syntaxique de cet élément serait la tête fonctionnelle T possédant un trait [+dat] qui est vérifié par le trait [+dat] de l´infinitif (si ce trait est marqué).

Nous allons maintenant illustrer notre propos avec les trois exemples suivant : (76) où TO n´apparaît pas, (77) dans lequel le verbe non fini est précédé de TO et le sujet de la proposition infinitive est visible, et (79.a) dans lequel le sujet de l´infinitive (PRO) est contrôlé par le sujet de la phrase.

| Þa | het | he | hraðe | his | þegnas | hine | secan | & | acsian. |

| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | immédiatement | ses | vassaux-ACC | lui-ACC | chercher | & | appeler. |

Après quoi il ordonna immédiatement à quelques soldats d´aller le chercher. (cobede,Bede_1 :7.34.25.280)

| and | þæt | gefremed | man | gewilnode | to | bediglianne. |

| et | cet-ACC | étranger-ACC | homme-ACC | désira-PRET | TO | cacher. |

et (il) désira cacher cet étranger. (coapollo,ApT :1.14.13)

Dont la structure est la suivante,

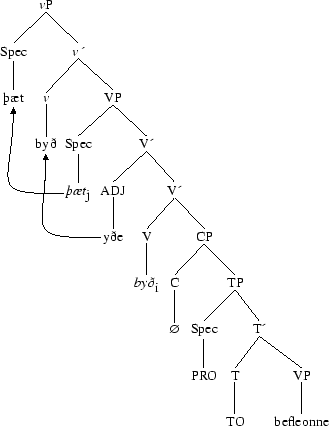

Quant à l´exemple

| No | þæt | yðe | byð | to | befleonne. |

| Nullement | cela-NOM | facile-NOM | est-IND.PRES | TO | disparaître-DAT. |

Il n´est pas facile de disparaître. (cobeowul,32.1002.835)

Dans les exemples (80) à (84), nous redonnons des occurrences de perfecto-présents suivis d´un infinitif dans les exemples (80) à (82), ils sont suivis d´une proposition infinitive dans laquelle le verbe non fini est réalisé, mais, dans les exemples (83) à (84), il y a ellipse du verbe non fini.

| ne | mihte | snotor | hæleð | wean | onwendan. |

| NEG | pouvait-PRET | sage-NOM | héros-NOM | tristesse-ACC | changer. |

ni le sage héros ne pouvait laisser de côté sa tristesse. (cobeowul,8.189.153)

| ic | geðristlæhte | þæt | ic | dorste | þis | weorc | ongynnan. |

| je-NOM | supposais-PRET | que | je-NOM | osais-PRET | ce-ACC | travail-ACC | commencer. |

je supposais que j´avais osé commencer ce travail. (cobede,BedePref :4.10.163)

| and | hi | noldon | me | þa | agifan. |

| et | ils-NOM | NEG+voulurent-IND.PRET | me | elle-DAT | donner. |

et ils ne voulurent pas me la donner. (coapollo,ApT :50.10.534)

| cwæð | heo : | Wilt | ðu, | wit unc | abidde | ondrincan. | Cwæð | ic : | Ic | wille | ∅... |

| dit-IND.PRET | elle-NOM : | veux-IND.PRES | tu-NOM, | nous deux-NOM | appeler-SUBJ.PRES | boire. | Dis-IND.PRET | je-NOM : | je-NOM | veux-PRES | ∅... |

elle dit, « Voudriez-vous que je fasse chercher quelque chose à boire ? » « Oui, » répondis-je, « j´en serais ravi si vous le pouviez. » (cobede,Bede_5 :3.392.32.3921)

| unc | sceal | worn | fela | maþma | gemænra | ∅, | siþðan | morgen | bið. |

| nous-DAT | doit-IND.PRES | beaucoup-NOM | nombreux | trésors-GEN | précieux-GEN | ∅, | puisque | matin-NOM | est-IND.PRES. |

(et) nous partagerons beaucoup de trésors précieux, dès que le matin sera là. (cobeowul,55.1782.1472)

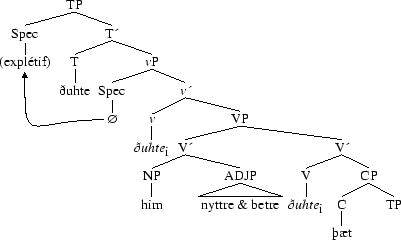

En anglais contemporain, les verbes dits « causatifs » sont des verbes opérateurs : ils ne sont ni lexicaux ni auxiliaires, ils font partie de l´événement mais ils ne sont pas l´événement. Un verbe causatif est un v qui possède les traits 1 à 5 que nous avons déjà mentionnés dans la Section 2.4.1 : il identifie un verbe, il fournit un sémantique événementielle et agentive, il fusionne avec un argument externe et il entretient une relation d´accord avec l´objet. Redonnons quelques exemples de verbes causatifs en anglais contemporain, puis regardons le vieil-anglais afin de savoir si nous trouvons de telles occurrences.

He had them eat the cake.

He made him cry.

La structure de ce dernier exemple est,

Dans les structures causatives de l´anglais contemporain, le complément du verbe fini est un VP. Qu´en est-il en VA ? Nous avons regardé les occurrences du verbe don « causer, faire » :

| (...) | doð | foroft | drymen | & | wiccan | on | heora | scincræfte, | to | beswicenne... |

| (...) | causent-IND.PRES | très souvent | magiciens-NOM | & | devins-NOM | par | leur | magie-DAT, | TO | décevoir-DAT... |

Très souvent, par leur magie, les magiciens et les astrologues deçoivent... (coaelhom,ÆHom_18 :91.2543)

| Þone | oðerne | dæl | he | dyde | ∅ | gehealden | mid | him | to | bebyrgenne | æfter | his | forðsiðe. |

| Cette-ACC | autre-ACC | parole-ACC | il-NOM | causa-PRET | ∅ | observer | avec | lui-DAT | TO | enterrer-DAT | après | son-DAT | déces-DAT. |

il fit observer cette autre parole en sa présence pour lui ériger une sépulture après sa mort. (coaelive,ÆLS_[Basil] :123.531)

| and | dydon | on | wæter | wanhalum | to | þicgenne, | ... |

| et | causèrent-IND.PRET | sur | eau-ACC | croupie-DAT | TO | boire-DAT, | ... |

et ils firent boire cette eau croupie, ... (coaelive,ÆLS_[Oswald] :200.5496)

| Ond | heo | leornunge | godcundra | gewreota | hire | underþeodde | dyde | to | bigongenne, | ... |

| Et | elle-NOM | savoirs-DAT | sacrés-GEN | écritures-GEN | elle-DAT | assujetti-P.PASSE-DAT | causa-PRET | TO | suivre-DAT, | ... |

Et elle obligea ceux qui étaient sous sa direction d´assister à la lecture des Ecritures Saintes, ... (cobede,Bede_4 :24.334.16.3354)

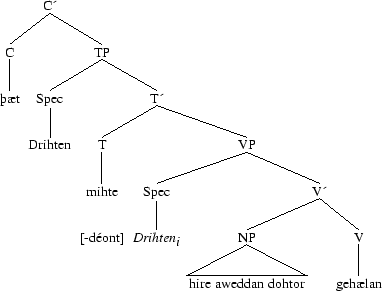

Ce dernier exemple a la structure suivante (laquelle vaut pour les autres occurrences, même l´exemple (89) où le TO n´est pas visible) :

Au vu des ces exemples (peu nombreux dans notre corpus), la structure infinitive de ce verbe causatif en VA est un TP, et non un VP (comme l´anglais contemporain). En cela, ils diffèrent des perfecto-présents qui prennent pour complément un VP.

Revenons à nos exemples concernant ces derniers. Le perfecto-présent (fini) est suivi d´un infinitif dans (80) à (82). Dans les exemples (83) à (84), le verbe fini est seul, mais il y a ellipse de l´infinitif. Nous allons maintenant analyser la structure de ces verbes et montrer que le complément infinitif est bien un VP. De ce fait, nous pourrons différencier les verbes causatifs des verbes perfecto-présents et affirmer que les verbes causatifs sont des V, alors que les perfecto-présents sont des vModal (car, selon l´analyse de v dans Marantz (1999), notre vModal ne possède que trois traits sur cinq, dont deux ne concernent que la sémantique). Avant de commencer notre analyse, reprenons quelques exemples que nous avons déjà mentionnés :

| willaþ | þæt | gewrecan | gif | we | magon, | þeah | we | beotiaþ | to | ∅. |

| voulons-IND.PRES | le-ACC | venger | si | nous | pouvons-IND.PRES, | même si | nous-NOM | menaçons-IND.PRES | TO | ∅. |

et désirons, si nous le pouvons, nous venger, et (si nous ne le pouvons) nous menacerons néanmoins de le faire. (coblick, HomS_10_[BlHom_3] :33.127.448)

| ... | þæt | heo | his | wedenheortnisse | gestilden, | ac | heo | ne | meahton | ∅. |

| ... | que | il-NOM | sa | folie | apaisèrent-SUBJ.PRET, | mais | il-NOM | NEG | put-IND.PRET | ∅. |

... fit tout ce qu´il put pour apaiser la folie de ce pauvre homme, mais il n´y arriva pas. (cobede,Bede_3 :9.184.32. 1853)

| unc | sceal | worn | fela | maþma | gemænra | ∅, | siþðan | morgen | bið. |

| nous-DAT | doit-IND.PRES | beaucoup-NOM | nombreux | trésors-GEN | précieux-GEN | ∅, | puisque | matin-NOM | est-IND.PRES. |

(et) nous partagerons beaucoup de trésors précieux, dès que le matin sera là. (cobeowul,55.1782.1472)

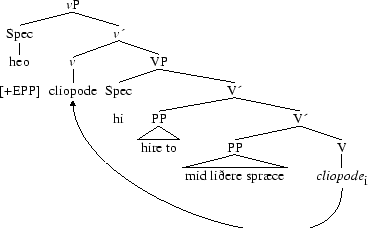

La première étape de notre analyse va être de mettre en parallèle l´exemple (93) et les exemples (94) à (95). Les différents exemples dans lesquels l´infinitive était introduite par TO nous ont montré que ce même TO tendait à être une tête fonctionnelle (c´est-à-dire une préposition semi-grammaticale). L´exemple (93) nous confirme ce point : avec l´ellipse de la base verbale, TO est considéré ici comme une tête fonctionnelle (que nous supposons être T) ; si TO avait été une préposition, il n´y aurait pas eu ellipse du verbe. Nous proposons de faire un parallèle entre cette structure (où TO est, pensons-nous, généré sous T) et les structures (94) à (95) : cette analyse va nous permettre de montrer que la position, dans laquelle sont générés les perfecto-présents lorsqu´ils sont suivis d´un infinitif, est vModal. Le parallèle que nous faisons est donc le suivant : quand il y a ellipse du verbe non fini, les têtes accueillant TO et le perfecto-présent sont toutes deux des têtes « fonctionnelles ». La structure est alors sensiblement la même : à TO + V correspond la structure suivante :

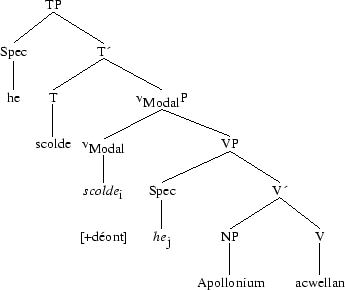

et à la structure Perf.Pres. + V correspond la structure suivante (dans laquelle le sujet est généré sous Spec,VP et fusionne avec Spec,TP : en ce sens, nous pouvons parler de structure de montée concernant les perfecto-présents, mais nous allons y revenir) :

D´après cette structure, il semblerait donc que le perfecto-présent soit un verbe de montée : le sujet sémantique du verbe non fini monte à Spec,TP pour devenir le sujet grammatical (il y a alors accord visible avec le perfecto-présent).

Reprenons maintenant les exemples (93) et (94) (maintenant (98.a) et (99.a)) et donnons-en la structure.

| willaþ | þæt | gewrecan | gif | we | magon, | þeah | we | beotiaþ | to | ∅. |

| si | nous | pouvons-IND.PRES, | même si | nous-NOM | menaçons-IND.PRES | TO | ∅. |

et désirons, si nous le pouvons, nous venger, et (si nous ne le pouvons) nous menacerons néanmoins de le faire. (coblick, HomS_10_[BlHom_3] :127.446)

| þæt | heo | his | wedenheortnisse | gestilden, | ac | heo | ne | meahton | ∅. | |

| ... | que | il-NOM | sa | folie | apaisèrent-SUBJ.PRET, | mais | il-NOM | NEG | put-IND.PRET | ∅. |

... fit tout ce qu´il put pour apaiser la folie de ce pauvre homme, mais il n´y arriva pas. (cobede,Bede_3 :9. 184.32.1854)

Affinons encore notre analyse des perfecto-présents afin d´accentuer la différence syntaxique d´avec les autres verbes. Les exemples que nous allons regarder sont :

des occurrences ayant la structure MD + INF + OBJ-ACC,

| Mæssepreost | sceal | habban | mæsseboc | and | pistelboc, | and | sangboc | and | rædingboc | and | saltere | and | handboc | (...). |

| Prêtre-NOM | doit-IND.PRES | avoir | livre de prière-ACC | et | livre des évangiles-ACC, | et | livre des chants-ACC | et | livre de lecture-ACC | et | psaumes-ACC | et | manuel-ACC | (...). |

Le prêtre doit posséder le livre des prières, le livre des évangiles, le livre des chants, celui des psaumes et le manuel. (colwstan1,ÆLet_2_[Wulfstan_1] :157. 226)

| Hwylc | man | is | þæt | mæge | ariman | ealle | þa | sar | & | þa | brocu | þe | se | man | to | gesceapen | is ? |

| Quel-NOM | homme-NOM | est-IND.PRES | que | puisse-SUBJ.PRES | énumérer | toute-ACC | la-ACC | souffrance-ACC | & | les-ACC | maladies-ACC | que | le-NOM | homme-NOM | à | destiné-P.PASSE | est-IND.PRES ? |

Quel est l´homme qui peut énumérer toute la souffrance et toutes les maladies auxquelles il est déstiné ? (coblick,HomS_17_[BlHom_5] :55.99.795)

| forþon | þe | heo | wolde | gehyran | his | word | & | his | lare. |

| parce | que | elle-NOM | voulait-PRET | entendre | sa | parole-ACC | & | son | savoir-ACC. |

car elle voulait entendre sa parole et son savoir. (coblick, HomS_21_[BlHom_6] :67.30.825)

| Hwæt, | hi | eac | witon | hwær | hi | eafiscas | secan | þurfan, | ... |

| Quoi, | ils-NOM | ainsi | savent-IND.PRES | où | ils-NOM | poissons de rivière-ACC | chercher | ont besoin-IND.PRES, | ... |

Quoi, ils savent donc où chercher les poissons dont ils ont besoin, ... (cometboe,176.19.24.318)

des occurrences ayant la structure MD + OBJ-ACC + INF,

| Tealde | & | wende | þæt | he | mid | swinglan | sceolde | þa | beldu | & | þa | anrednesse | his | heortan | anescian, | ða | he | mid | wordum | ne | mihte. |

| dit-PRET | & | traduisit-PRET | que | il-NOM | avec | coup de fouet-DAT | devait-PRET | le-ACC | courage-ACC | & | la-ACC | persévérance-ACC | son | cœur-GEN | affaiblir, | que | il-NOM | avec | paroles-DAT | NEG | pouvait-PRET. |

il dit et traduisit qu´il devait affaiblir le courage et la persévérance de son cœur en se flagellant, ce qu´il ne pouvait pas faire par les mots. (cobede,Bede_1 :7. 36.32.307)

| ac | he | ma | wile | his | treowa | & | his | gehat | wið | þe | gehealdan... |

| mais | il-NOM | plus | veut-PRES | son | accord-ACC | & | sa | promesse-ACC | avec | toi | tenir... |

mais il ne voudra plus tenir sa promesse envers toi... (cobede,Bede_2 :9. 130.24.1253)

| þæt | us | mæg | þa | gyfe | syllan | ecre | eadignesse | & | eces | lifes | hælo. |

| cela-NOM | nous | peut-IND.PRES | le-ACC | don-ACC | donner | éternelle-GEN | bonheur-GEN | & | éternelle-GEN | vie-GEN | salut-ACC. |

cela peut nous faire don du salut, du bonheur et de la vie éternelles. (cobede,Bede_2 :10.136.15.1320)

| Nu | nealæceþ | þæt | we | sceolan | ure | æhta | & | ure | wæstmas | gesamnian. |

| Maintenant | approche-IND.PRES | que | nous-NOM | devons-IND.PRES | nos-ACC | biens-ACC | & | nos-ACC | fruits-ACC | unir. |

Le temps est proche maintenant où nous devons rassembler nos biens. (coblick, HomS_14_[BlHom_4] :39.1.509)

| Sum | mæg | ryne | tungla | secgan. |

| Certain-NOM | peut-IND.PRES | course-ACC | étoiles-ACC | dire. |

Certains peuvent prédire la course des étoiles. (cochrist,21.671.453)

| ... | þæt | he | sceolde | boccræftas | & | gewrita | wisdomas | leornian. |

| ... | que | il-NOM | devait-PRET | science-ACC | & | écritures-GEN | savoir-ACC | apprendre. |

... qu´il devait apprendre la science et le savoir des écritures. (cogregdC, GDPref_2_[C] :95.10.1078)

| Næ | mæg | ic | ana | eower | gemang | acuman | & | eower | swarnyssa | & | eowre | saca. |

| Nullement | peut-IND.PRES | je-NOM | un | votre-ACC | assemblée-ACC | endurer | & | votre-ACC | lenteur-ACC | & | vos-ACC | ennemis-ACC. |

Je ne peux en aucun cas supporter ni votre assemblée, ni votre lenteur, ni vos ennemis. (cootest,Deut :1.11.4454)

des occurrences ayant la structure V + INF + OBJ-ACC,

| Þa | heht | heo | gesomnian | ealle | þa | gelæredestan | men | & | þa | leorneras : |

| Alors | ordonna-IND.PRET | il-NOM | rassembler | tous-ACC | les-ACC | ecclésiastiques-ACC | hommes-ACC | & | les-ACC | disciples-ACC... |

On lui ordonna, en présence de tous les hommes savants... (cobede, Bede_4 :25.344.20.3463)

| Broðor | mine, | nu | we | gehyrdon | secgan | þa | weorðunga | þyses | ondweardan | dæges... |

| Frère-NOM | mien-NOM, | maintenant | nous-NOM | entendions-IND.PRET | dire | le-ACC | célébration-ACC | ce-GEN | présent-GEN | jour-GEN... |

Mon frère, nous avons alors entendu parler de cette célébration du présent jour... (coblick,HomS_47_[BlHom_12] :137.106.1661)

| & | het | sceawian | ðæt | land | & | ða buruh | Iericho, | ... |

| & | souhaita-IND.PRET | regarder | ce-ACC | pays-ACC | & | la-ACC ville-ACC | Jéricho, | ... |

il souhaita visiter ce pays et la ville de Jéricho, ... (cootest,Josh :2.1.4382)

des occurrences ayant la structure V + OBJ-ACC + INF,

| Þa | het | se | cyning | sona | neoman | þone | mete | & | þa | swæsendo... |

| Alors | ordonna-IND.PRET | le-NOM | roi-NOM | bientôt | prendre | cette-ACC | vinade-ACC | & | cette-ACC | nourriture-ACC... |

Bientôt le roi ordonna que l´on dispose la viande et la nourriture devant lui... (cobede, Bede_3 :4.166.6.1591)

Avec ces exemples, nous allons essayer de montrer que la syntaxe des verbes lexicaux et des perfecto-présents est différente lorsque l´objet est marqué à l´accusatif : vModal n´assigne pas de cas, et sémantiquement, l´objet est lié à un V lexical.

Nous proposons donc que dans les structures où apparaissent des perfecto-présents, l´objet, qu´il soit placé entre le modal et l´infinitif, ou après l´infinitif, est sémantiquement lié au V infinitif : il est effectivement l´objet de ce V (il en est de même pour le sujet qui sera sémantiquement celui du V, avant de devenir le sujet grammatical du perfecto-présent). Nous émettons l´hypothèse que les perfecto-présents, dans ces structures, sont des verbes de montée, et ce dès le vieil-anglais.

Par contre, dans les structures où nous avons deux verbes lexicaux (V fini, V non fini), deux cas pourront se présenter : soit l´objet est lié au verbe fini (c´est ce verbe qui assigne le cas à l´objet), soit il est lié au verbe non fini, et, dans ce cas, il est le sujet de ce verbe non fini.

Dans le corpus VA, lorsque nous avons regardé les occurrences des verbes perfecto-présents et verbes lexicaux confondus, plus de deux tiers présentent des perfecto-présents, quant au dernier tiers, on trouve majoritairement des exemples avec deux verbes lexicaux : hetan et habban.

Ces exemples nous permettent de souligner la syntaxe des perfecto-présents, et de valider notre hypothèse d´un vModal : les objets marqués à l´accusatif sont sémantiquement ceux des verbes non finis. Il apparaît donc que les perfecto-présents, syntaxiquement, ne fonctionnent pas de la même manière que les verbes lexicaux.

Nous remarquons aussi que les objets marqués à l´accusatif sont les objets sémantiques des verbes finis, à la différence des perfecto-présents qui n´ont pas d´objet (autre que le VP).

On en déduit donc que les perfecto-présents ne sont pas des verbes lexicaux en VA (mais semi-lexicaux) : ce ne sont pas des V puisqu´ils n´ont pas d´objets auxquels ils peuvent assigner un cas accusatif. De plus, dès cette époque primitive, les perfecto-présents sont des verbes de montée. Ces deux comportements syntaxiques nous permettent de dire que ces mêmes verbes sont ainsi générés sous une position syntaxique différente de V : vModal.

Nous venons de voir que pour les verbes perfecto-présents, nous pouvions trouver deux types de structures :

Perf.Pres + NP ou,

Perf.Pres + Infinitif (VP).

Dans le premier cas, le perfecto-présent est un verbe lexical comme les verbes forts et les verbes faibles. Dans le second cas (et c´est ce que nous venons de voir), quand il est suivi d´un infinitif, il est directement généré sous vModal, mais le sujet est lui généré sous Spec,vP. Nous avons donc proposé que la tête fonctionnelle vModal domine V dans la hiérarchie syntaxique. A cette période de la langue, les perfecto-présents ne sont pas encore grammaticaux (et ne peuvent donc pas encore être générés sous T). C´est pour cela qu´on les a appelés semi-lexicaux.

Les exemples qui suivent (avec WITAN et MUNAN notamment) illustrent le statut lexical des perfecto-présents. La syntaxe peut être Pref.Pres + NP ou Pref.Pres + CP.

| ... | wite | þu | þæt | Apollonius | ariht | arædde | mynne | rædels ? |

| ... | sais-PRES | tu-NOM | que | Apollonius-NOM | bien | a interprété-PRET | mon-ACC | énigme-ACC ? |

... sais-tu qu´Apollonius a bien interprété mon énigme ? (coapollo,ApT :6.1.76)

| Ac | gemyne | þu | þæt | þu | þisne | ele, | þe | ic | þe | nu | sylle, | synd | in | þa | sæ. |

| Mais | te rappelles-IND.PRES | tu-NOM | que | tu-NOM | ces-ACC | huiles-ACC, | lesquelles | je-NOM | toi | toujours | produis-PRES, | sont-IND.PRES | dans | la-ACC | mer-ACC. |

Mais souviens-toi que tu dois jeter l´huile que je t »ai donnée à la mer. (cobede,Bede_3 :13.200.4.2025)

| wolde | þæt | he | in | þon | ongete, | þæt | þæt | mon | ne | wæs, | se | þe | him | æteawde, | ... |

| voulut-PRET | que | il-NOM | à travers | cela-INSTR | sût-SUBJ.PRET, | que | cet-NOM | homme-NOM | NEG | était-IND.PRET, | celui-NOM | que | lui-DAT | révéla-PRET, | ... |

Grâce à cela, il voulut qu´il sût que cet homme n´était pas celui qui le révélât, ... (cobede,Bede_2 :9.130.16.1245)

| men | ne | cunnon | hwyder | helrunan | hwyrftum | scriþað. |

| hommes-NOM | NEG | savent-IND.PRES | où | monstres démoniaques-NOM | sortie-DAT | va-IND.PRES. |

les hommes ne savent pas où les monstres sortis des enfers se dirigent. (cobeowul,7.162. 127)

Nous venons donc de définir deux positions syntaxiques pour les perfecto-présents : V, qui est la position syntaxique d´un perfecto-présent employé lexicalement, puis vModal, pour un perfecto-présent employé semi-lexicalement (i.e. suivi d´un infinitif).

Le perfecto-présent semi-lexical est donc directement généré sous vModal. Il fusionne ensuite avec T pour satisfaire ses traits de temps et ses traits ϕ (avec Spec,TP).

Reprenons l´exemple (33), maintenant (119.a), afin d´illustrer ce qui vient d´être dit.

| ... | þæt | he | wið | ælfylcum | eþelstolas | healdan | cuðe, | ða | wæs | Hygelac | dead. |

| ... | que | il-NOM | contre | ennemis-DAT | ville royale-ACC | administrer | sut-PRET, | depuis que | était-IND.PRET | Hygelac-NOM | mort-NOM. |

... qu´il sut administrer la ville royale contre les ennemis depuis la mort de Hygelac. (cobeowul,73.2367.1931)

L´infinitif assigne un θ-rôle au sujet. Le perfecto-présent est alors généré sous vModal. Pour que la dérivation ne capote pas, le sujet monte à Spec,TP, afin de satisfaire le trait [+EPP] de T. Puis, le perfecto-présent satisfait son trait de temps avec celui de T, et ses traits ϕ avec ceux du sujet sous Spec,TP. Une fois ces traits satisfaits, la dérivation peut être épelée.

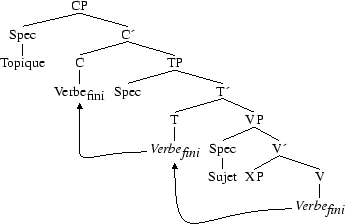

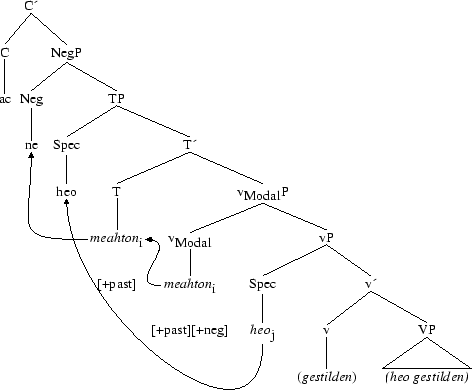

Revenons maintenant à la tête fonctionnelle Neg. Les exemples (23) et (24) nous ont montré qu´il pouvait y avoir cliticisation de la particule adverbiale négative ne sur le perfecto-présent, et que cette particule précédait toujours immédiatement le verbe fini. Mais nous allons voir que cette cliticisation n´est pas obligatoire.

Comme dans toutes les langues germaniques, le VA connaît le phénomène de concordance négative : si dans une phrase il y deux constituants négatifs (ou plus), ceux-ci ne s´annulent pas, mais expriment conjointement une seule et même négation (voir Haegeman, Haeberli (1995)).

| Siððan | of | þære | tide | nænig | Sceotta | cyninga | ne | dorste | wið | Angelþeode | to | gefeohte | cuman | oð ðysne | andweardan | dæg. |

| Quand | de | cette-DAT | période-DAT | aucun | Ecosse-GEN | rois-GEN | NEG | a osé-PRET | contre | Angleterre | pour | combat-DAT | approcher | jusqu´ici-ACC | présent-ACC | jour-ACC. |

A paritr de ce moment-là, aucun des rois d´Ecosse n´a osé aller combattre l´Angleterre. (cobede,Bede_1 :18.92.24.856)

| ... | no | ðu | ymb | mines | ne | ðearft | lices | feorme | leng | sorgian. |

| ... | ni | tu-NOM | à propos | moi-GEN | NEG | est nécessaire-IND.PRES | corps-GEN | repos-DAT | plus longtemps | s´affliger. |

... ni n´as-tu besoin de t´occuper plus longtemps de mon corps. (cobeowul,16.448.374)

| forðam þe | Apollonius | him | ondræt | þines | rices | mægna | swa þæt | he | ne | dear | nahwar | gewunian. |

| car | Apollonius-NOM | lui-même-DAT | redoute-IND.PRES | ce-GEN | royaume-GEN | puissance-ACC | de sorte que | il-NOM | NEG | ose-IND.PRES | nulle part | habiter. |

car Apollonius lui-même redoute la puissance de son royaume, de sorte qu´il n´ose aller habiter nulle part ailleurs. (coapollo,ApT :7.17.108)

Selon Haegeman (1995), le critère Neg détermine la syntaxe des phrases négatives. Dans ces phrases, tous les « N-words carry a semantic-syntactic feature Neg and this feature is subject to a specific licensing condition »(note: ➳). D´où l´introduction d´un critère Neg : « a NEG operator must be in a spec-head configuration with a X0 [+NEG] ; and an X0 [+NEG] must be in a spec-head configuration with a NEG operator » (Haegeman (1997) : 116) (note: ➳). Le critère Neg s´inspire du critère WH de Rizzi.

Dans le cadre minimaliste, ce n´est pas la relation Spec-tête qui est importante, mais la manière dont cette relation est satisfaite par la c-commande locale (recherche minimale dans un domaine minimal) : « Apparent SPEC-H relations are in reality head-head relations involving minimal search (local c-command) » (Chomsky (2001) : 12). On peut alors reformuler le critère Neg : toute tête négative doit être dans une relation de tête à tête avec un opérateur négatif, réalisé ou pas, dans son domaine minimal de recherche ; la tête négative c-commande alors localement un opérateur négatif.

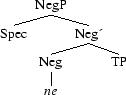

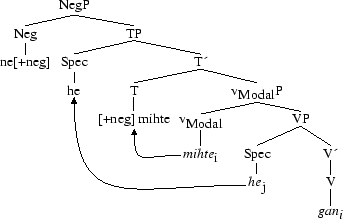

Revenons maintenant à la particule adverbiale négative ne. Selon l´analyse de Zanuttini dans Haegeman (1997), puisqu´elle précède le verbe fini, et qu´elle n´a pas besoin d´un autre constituant négatif pour qu´une phrase soit négative, la particule adverbiale ne est la tête d´une projection négative NegP. Reste à savoir où est située cette projection fonctionnelle. En suivant Zanuttini, nous proposons la position suivante :

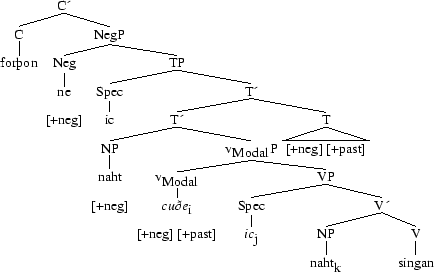

Donnons maintenant l´illustration de la position NegP avec l´exemple (124).

| ac | he | ne | mæg | for | scame | in | gan | buton | scrude. |

| mais | il-NOM | NEG | peut-IND.PRES | par | pudeur | dans | aller | sans | vêtements-DAT. |

par pudeur, il ne peut pas entrer sans vêtements. (coapollo,ApT :14.15.267)

D´après le programme minimaliste de Chomsky, les constituants d´une phrase sont choisis dans le lexique déjà fléchis, c´est-à-dire que les noms ou les verbes portent les marques du singulier ou du pluriel, du genre, du nombre, de la personne, ... : ces marques représentent un ensemble de traits. Dès lors, pour qu´une dérivation soit grammaticale, chaque constituant doit voir son ensemble de traits satisfait par une catégorie (fonctionnelle) possédant les mêmes traits. Il en est de même pour la négation : celle-ci est choisie en même temps que le verbe fini, et possède un trait ininterprétable [+neg], lequel est satisfait par la tête fonctionnelle Neg, qui possède ce même trait. En même temps que la satisfaction de ce trait, il y a fusion de la tête Neg avec la tête T.

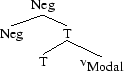

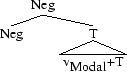

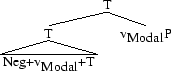

Selon la Morphologie Distribuée de Halle et Marantz, nous avons les étapes suivantes :

Nous avons d´abord, avant la fusion morphologique de T avec vModal,

puis après la fusion morphologique de T et vModal,

enfin, après la fusion morphologique de la tête Neg au complexe T+vModal,

Une fois ces différentes fusions morphologiques effectuées, il y a insertion lexicale.

A ce point de notre analyse, la phrase VA possède une tête fonctionnelle Neg. Dans notre corpus, nous n´avons trouvé que très peu d´exemples où apparaît not. Quand celui-ci apparaît conjointement à la particule adverbiale négative ne (il ne peut pas être la seule négation de la phrase à cette période de la langue), il est considéré comme un quantifieur négatif (dans le corpus VA Pintzuk, Leendert (2001) et (Taylor, Warner, Pintzuk, Beths (2003)). Cependant, il est marqué ACC, ce qui en fait le COD du verbe infinitif.

| Þa | ondswared | he | þæt | he | noht | swylcra | cræfta | ne | cuðe. |

| Alors | répondit-PRET | il-NOM | que | il-NOM | rien-ACC | tel-GEN | métier-GEN | NEG | connaissait-PRET. |

Il répondit alors qu´il ne connaissait rien d´un tel métier. (cobede,Bede_4 :23.328. 8.3291)

| & | cwæð : | Ne | con | ic | noht | singan. |

| & | dit-PRES : | NEG | sais-IND.PRES | je-NOM | rien-ACC | chanter. |

et il dit : je ne sais rien chanter. (cobede,Bede_4 :25.342.29.3445)

| ... | forþon | ic | naht | singan | ne | cuðe. |

| ... | car | je-NOM | rien-ACC | chanter | NEG | savait-PRET. |

... car je ne savais rien chanter. (cobede,Bede_4 :25.342.29.3446)

Dans ces cas-là, le critère Neg s´applique : il y a une relation entre Neg et le N négatif.

Illustrons l´exemple (130) :

Le critère Neg se met en place, sans que T bloque la relation de c-commande locale entre la tête Neg, ne et Q, naht. Puis, au niveau morphologique, il va y avoir fusion partielle de la tête Neg et de la tête T (pour avoir l´ordre linéaire ne).

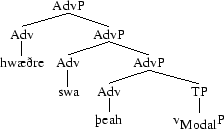

Le VA peut avoir plusieurs constituants négatifs qui n´expriment qu´une seule et même négation, ne peut alors être associé à des adverbes négatifs. Dans l´optique de Cinque (1999), pouvons-nous dire qu´à ces adverbes négatifs correspondent des Specs de têtes fonctionnelles ? Notre hypothèse est qu´à chaque type d´adverbes correspond une tête fonctionnelle. Regardons quelques exemples.

| forðam þe | Apollonius | him | ondræt | þines | rices | mægna | swa þæt | he | ne | dear | nahwar | gewunian. |

| car | Apollonius-NOM | lui-même-DAT | redoute-IND.PRES | le-GEN | royaume-GEN | puissance-ACC | de sorte que | il-NOM | NEG | ose-IND.PRES | nulle part | habiter. |

car Apollonius lui-même redoute la puissance de son royaume, de sorte qu´il n´ose aller habiter nulle part ailleurs. (coapollo,ApT :7.17.108)

| Ond | he | þes | biscop | ricum | monnum | no | for | are | ne | for | ege | næfre | forswigian | nolde, | ... |

| Et | il-NOM | cet-NOM | évêque-NOM | puissants-DAT | hommes-DAT | ni | à cause de | prospérité | ni | à cause de | crainte | jamais | cacher | NEG voulut-PRET, | ... |

Il ne donnait jamais d´argent aux homme puissants (...) s´il lui arrivait de les divertir, ... (cobede,Bede_3 :3.162.12.1557)

Les exemples (133) et (134) montrent l´utilisation de ne conjointement avec un adverbe négatif (rappelons que les adverbes sont générés in situ). Quant à l´exemple (135), la seule négation de la phrase est l´adverbe négatif.

| Na | þu | minne | ðearft | hafalan | hydan... |

| Nullement | tu-NOM | ma-ACC | as besoin-IND.PRES | tête-ACC | cacher... |

Tu n´as vraiment pas besoin de cacher ma tête... (cobeowul,16.445.368)

Nous avons mentionné que le Critère Neg impliquait une relation de tête à tête. Aussi, les différents adverbes négatifs seront des têtes pour que le Critère Neg puisse s´appliquer.

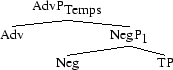

Ainsi, l´adverbe de lieu nahwar dans l´exemple (133) et l´adverbe de temps næfre dans l´exemple (134) sont tous deux positionnés sous une tête Adv. La tête Neg c-commande alors ces deux adverbes (AdvPLieu et AdvPTemps). L´exemple (135) est plus intéressant : si l´adverbe est la seule négation de la phrase, où est-il positionné ? Nous proposons qu´il soit généré sous une position différente de celles précédemment décrites. Ce n´est pas Spec,CP, puisqu´il n´y a pas inversion sujet-verbe (comme dans les phrases où le premier élément est un constituant négatif, ou les adverbes þa/þonne (voir van Kemenade (1987) et Pintzuk (1991))). Ce n´est pas Neg1, auquel cas l´adverbe précède immédiatement le verbe fini. Il existe alors une position au-dessus de TP où est généré ce type d´adverbes (de temps). Nous proposons une tête différente de Neg : le critère Neg pourra alors s´appliquer.

Reprenons l´exemple (135) (maintenant (137.a)), et donnons-en la structure.

| Na | þu | minne | þearft | hafalan | hydan... |

| Nullement | tu-NOM | mienne-ACC | as besoin-IND.PRES | tête-ACC | cacher... |

Tu n´as vraiment pas besoin de cacher ma tête... (cobeowul,16.445.368)

Sous Neg, nous avons placé un élément vide : même si ne n´est pas réalisé, le critère Neg s´applique effectivement.

Essayons maintenant de voir s´il existe autant de têtes fonctionnelles en VA qu´en anglais contemporain (nous suivons Cinque dans sa classification, sauf que nous considérons que les adverbes sont générés sous des têtes fonctionnelles (à chaque type d´adverbes correspond une tête fonctionnelle) et non des Specs). Pour ce faire, nous n´avons sélectionné que des exemples qui nous paraissaient pertinents, c´est-à-dire des exemples dans lesquels coexistent plusieurs adverbes, afin de voir si une hiérarchie existe.

| Nænig | heora | þohte | þæt | he | þanon | scolde | eft | eardlufan | æfre | gesecean... |

| Aucun | eux-GEN | pensèrent-PRET | que | il-NOM | de là | devait-PRET | souvent | maison aimée-ACC | jamais | chercher... |

Aucun d´entre eux ne pensait qu´à partir de ce moment il n´aurait jamais à chercher continuellement sa chère maison... (cobeowul,23.691.582)

| sceolde | hwæðre | swa | þeah | æðeling | unwrecen | ealdres | linnan. |

| devait-PRET | si | ainsi | cependant | prince-NOM | impuni-NOM | ancêtres-GEN | perdre. |

cependant un prince avait pu perdre la vie sans qu´il fût venger. (cobeowul,76.2441. 1992)

| þonne | wolde | heo | ealra | nyhst | hy | baþian | & | þwean. |

| alors | voulut-PRET | elle-NOM | tout-GEN | enfin | eux-ACC | baigner | & | laver. |

alors elle voulut enfin tous les baigner et les laver. (cobede,Bede_4 :21. 318.18.3198)

| se | sceal | nede | in | helle | duru | unwillsumlice | geniþerad | geladed | beon... |

| il-NOM | doit-IND.PRES | nécessairement | dans | enfer-GEN | porte-ACC | involontairement | condamné-P.PASSE-NOM | disculpé-P.PASSE | être... |

il sera très certainement damné et franchira la porte de l´enfer, qu´il le veuille ou non... (cobede,Bede_5 :15.442.21.4451)

| No | he | wiht | fram | me | flodyþum | feor | fleotan | mihte... |

| Nullement | il-NOM | rien | loin de | moi-DAT | vagues-DAT | loin | nager | pouvait-PRET... |

Il ne pouvait absolument pas nager loin de moi dans les vagues... (cobeowul,18.541.460)

| ne | mæg | ic | her | leng | wesan. |

| NEG | peux-IND.PRES | je-NOM | ici | plus longtemps | rester. |

je ne peux pas rester ici plus longtemps. (cobeowul,86.2799.2283)

| Nales | þæt | sona | þæt | innstæpe | & | ungeþeahtenlice | þæm | gerynum | onfon | wolde | þæs | Cristenan | geleafan... |

| Aucun | cela | immédiatement | cela-ACC | directement | & | rapidement | les-DAT | sacrements-DAT | recevoir | voulut-PRET | les-GEN | chrétiens-GEN | croyances-GEN... |

he would not immediately and unadvisedly embrace the mysteries of the Christian faith il ne voulut pas immédiatement et imprudemment embracer les mystères de la foi chrétienne... (cobede,Bede_2 :8.124.13.1180)

| Ðæt | hwæðre | æðelice | ongetan | meahton | ealle | þa | þæt | cuðon. |

| Cela-ACC | toutefois | tout à fait | comprendre | pouvaient-IND.PRET | tous-NOM | ce-NOM | que | connaisaient-IND.PRET. |

Toutefois, tous pouvaient comprendre tout à fait ce dont ils avaient connaissance. (cobede,Bede_4 :26.348.29.3518)

| ... | þæt | he | ðær | eac | swylce | bebyrged | beon | moste... |

| ... | que | il-NOM | là | aussi | ainsi | enterré-P.PASSE | être | devait-PRET... |

... qu´il devait alors être aussi enterré là... (cobede,Bede_4 :30.374.1.3735)

| Hwider | mæg | ic | nu | faran ? |

| Où | puis-IND.PRES | je-NOM | maintenant | aller ? |

Où puis-je aller maintenant ? (coapollo,ApT :12.9.198)

| Hat | him | findan | hwar | he | hine | mæge | wurðlicost | gerestan. |

| Ordonne-IMP | lui | trouver | où | il-NOM | lui-ACC | puisse-SUBJ.PRES | honorablement | se loger. |

Ordonne-lui de trouver un endroit où il puisse se loger convenablement. (coapollo,ApT :17.27.365)

Dans les exemples (149), (151), (153) et (155), les adverbes ont les positions suivantes :

| Nænig | heora | þohte | þæt | he | þanon | scolde | eft | eardlufan | æfre | gesecean... |

| Aucun | eux-GEN | pensèrent-PRET | que | il-NOM | de là | devait-PRET | souvent | maison aimée-ACC | jamais | chercher... |

Aucun d´entre eux ne pensait qu´à partir de ce moment il n´aurait jamais à chercher continuellement sa chère maison... (cobeowul,23.691.582)

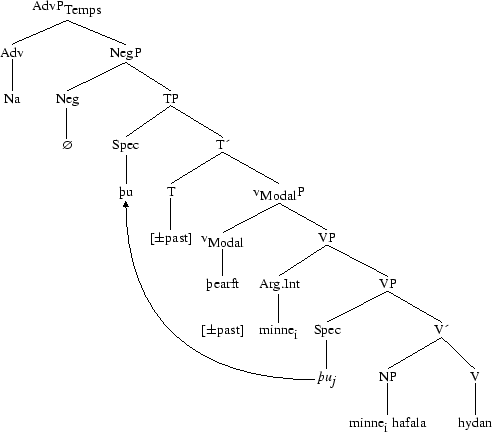

qui a la structure suivante,

| sceolde | hwæðre | swa | þeah | æðeling | unwrecen | ealdres | linnan. |

| devait-PRET | si | ainsi | cependant | prince-NOM | impuni-NOM | ancêtres-GEN | perdre. |

cependant un prince avait pu perdre la vie sans qu´il fût venger. (cobeowul,76.2441. 1992)

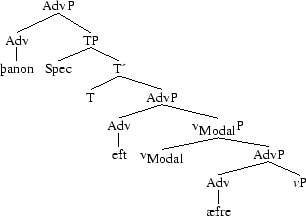

qui a la structure suivante,

| þonne | wolde | heo | ealra | nyhst | hy | baþian | & | þwean. |

| alors | voulut-PRET | elle-NOM | tout-GEN | enfin | eux-ACC | baigner | & | laver. |

alors elle voulut enfin tous les baigner et les laver. (cobede,Bede_4 :21.318. 18.3198)

qui a la structure suivante,

| se | sceal | nede | in | helle | duru | unwillsumlice | geniþerad | geladed | beon. |

| il-NOM | doit-IND.PRES | nécessairement | dans | enfer-GEN | porte-ACC | involontairement | condamné-P.PASSE-NOM | disculpé-P.PASSE | être |

Lui, que l´on a involontairement condamné aux portes de l´enfer, doit nécessairement être disculpé. (cobede,Bede_5 :15.442.21.4451)

qui a la structure suivante,

Regardons d´abord ces quatre exemples. Dans l´exemple (150), si l´on suit l´analyse de Cinque, les adverbes oft et æfre sont positionnés sous deux têtes fonctionnelles : AspFréquentatif et AspPerfectif, lesquelles suivent la hiérarchie de Cinque (1999) : 106. Nous avons alors une première structure :

[T [oft AspFréquentatif [vModal [æfre AspPerfectif]]]]

Dans l´exemple (156), nede et unwillsumlice sont aussi positionnés sous des têtes fonctionnelles. Celles-ci sont pertinentes pour notre analyse car ce sont des têtes modales, respectivement ModNécessité et ModVolition. Cela nous donne une seconde structure :

[T [nede ModNécessité [vModal [(un)willsumlice ModVolition]]]]

Pour Cinque, les têtes fonctionnelles Mod sont hiérachiquement plus hautes que les têtes Asp. Si nous récapitulons, nous obtenons la hiérachie suivante :

[T [nede ModNécessité [oft AspFréquentatif [ [(un)willsumlice ModVolition [æfre AspPerfectif]]]]]]

La structure précédente ne tient compte que des têtes Mod et Asp. Soyons maintenant plus précis en y ajoutant les têtes fonctionnelles correspondant aux autres adverbes mentionnés dans les exemples (150) à (156) :

[þonne AdvTemps [C [þanon AdvLieu [hwæðre [swa [þeah [T [nede ModNécessité [oft AspFréquentatif [ [(un)willsumlice ModVolition [æfre AspPerfectif [nyhst]]]]]]]]]]]]].

Cependant, ces quelques exemples n´illustrent l´emploi que d´un petit nombre d´adverbes. Voici un classement, selon les types d´adverbes, de tous ceux que nous avons rencontrés lorsqu´ils étaient employés avec des perfecto-présents. (note: ➳) Les textes de référence sont toujours Beowulf, Cura Pastoralis et Apollonius of Tyre. Nous tenterons ensuite de les hiérarchiser (selon la méthode de Cinque).

Adverbes de temps : a « toujours », æfre/næfre « toujours, jamais », ærest « premièrement », æror « avant », eac « depuis », emb « avant, après », fyrmest « premièrement », geara « bien, rapidement, près », gen « déjà, maintenant, encore », get « déjà, encore », iu « précédemment », leng « longtemps », nu « maintenant », oft « souvent », sel/selust « bientôt », seldon « rarement », somed « simultanément », sona « bientôt », symble « toujours », syððan « depuis, désormais, alors », toweardlice « vers le futur », þa/ þonne « alors », þonne « déjà » ;